The Construction of the Eiffel Tower

Discover how the eiffel tower was built, eiffel tower.

Work began in January 26th, 1887 with the digging of the Tower's foundations, which were laid in four months.

Travaux de construction de la tour Eiffel - Poutrelles de base d'un pilier - Juillet 1887 by © Parisienne de photographie - Jacques Boyer / Roger-Viollet Eiffel Tower

The work started on July 1st, 1887 to end twenty-one months later.

All the elements were prepared in Eiffel’s factory in Levallois-Perret, on the outskirts of Paris. Each of the 18,000 pieces used to construct the Tower was specifically designed and calculated, traced out to an accuracy of a tenth of a millimetre and then put together to form new pieces, each measuring around five metres.

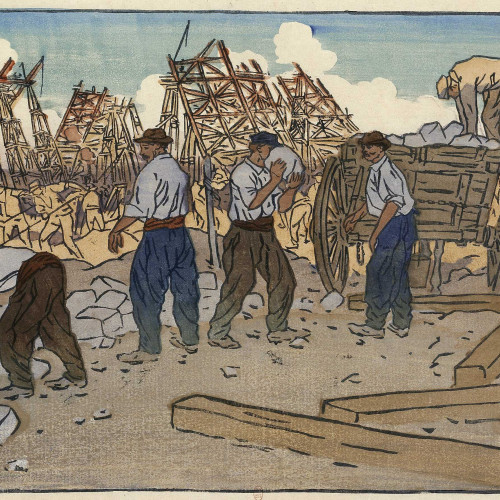

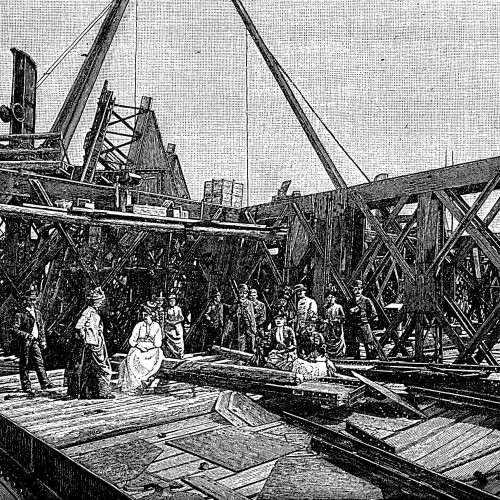

On site, a team of builders, who had worked on the great metal viaduct projects, was responsible for the 150 to 300 workers who assembled this gigantic Meccano set.

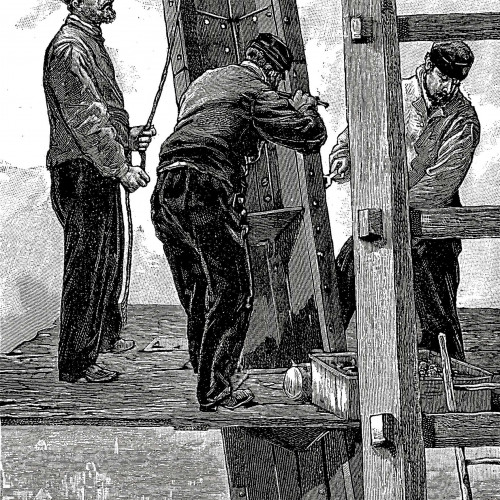

La tour Eiffel - Un poste de riveurs by © Collection tour Eiffel Eiffel Tower

All the metallic pieces on the Tower were fixed by rivet, this was a well known technique at the time of the construction.

First, the pieces were assembled on site using bolts, later to be replaced one by one with thermally assembled rivets, which contracted during cooling thus ensuring a very tight fit.

A team of four men was needed for each rivet assembled: one to heat it up, another to hold it in place, a third to shape the head and a fourth to beat it with a sledgehammer. Only a third of the 2,500,000 rivets used in the construction of the Tower were inserted directly on site.

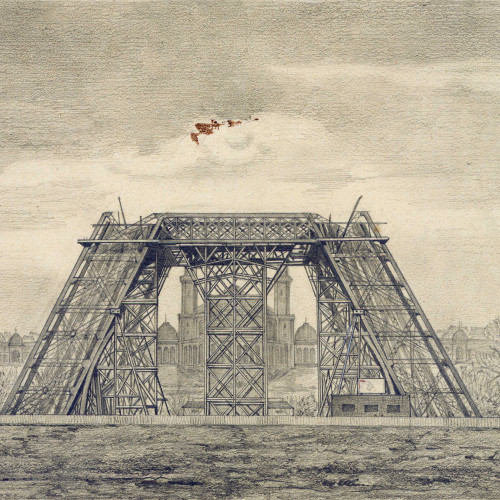

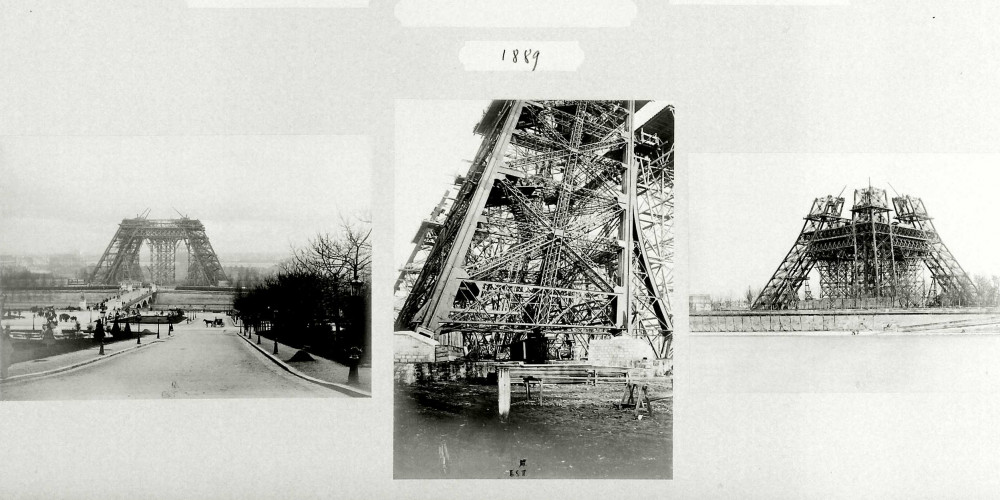

The Tower is built with wooden scaffolds and small hoists directly fixed to the Tower. Image taken in January 1888.

A total of 12 temporary wooden scaffolds (30 m in height) and four larger scaffolds (45 m in height) were used to assemble the first floor.

Beginning of the second floor - June 1888

Above the second floor - September 1888

Above the middle floor - December 1888

Boulonnage du joint de deux arbalétriers (L'Exposition de Paris) by © Collection tour Eiffel Eiffel Tower

The journalist Emile Goudeau described the construction site at the beginning of 1889 accordingly: “A thick cloud of tar and coal smoke seized the throat, and we were deafened by the din of metal screaming beneath the hammer. Over there, ..."

"... they were still working on the bolts: workmen with their iron bludgeons, perched on a ledge just a few centimetres wide, took turns at striking the bolts (these in fact were the rivets). One could have taken them for blacksmiths contentedly beating out a rhythm on an anvil in some village forge, except ..."

"... that these smiths were not striking up and down vertically, but horizontally, and as with each blow came a shower of sparks, these black figures, appearing larger than life against the background of the open sky, looked as if they were reaping lightning bolts in the clouds.”

La tour Eiffel prise du Champ-de-Mars - Exposition universelle de 1889 by © Parisienne de photographie - Neurdein / Roger-Viollet Eiffel Tower

It took just two years, two months and five days to build the Eiffel Tower. Construction work began in January 1887 and was finished on 31 March 1889.

A record speed considering the rudimentary means available at that time. The assembly of the Tower was a marvel of precision, as all the chroniclers of the period agreed.

On the narrow platform at the top, Gustave Eiffel was awarded the Légion d'Honneur.

The Tower's construction in a few figures: 18,038 metal parts ; 5,300 workshop drawings ; 50 engineers and draughtsmen ; 150 workers employed at the Levallois-Perret factory ; between 150 and 300 workers on the construction site ; 2,500,000 rivets ; 7,300 tonnes of iron ; 60 tonnes of paint.

The Eiffel Tower was now ready to receive its first visitors.

Conception—Société d'Exploitation de la Tour Eiffel

The birth of the Eiffel tower

The eiffel tower in 1900, the eiffel tower's inauguration and first visitors.

Explorer les constructions

Explorer les métiers.

- Frise chronologique des constructions

- La Tour Eiffel

La construction de la tour Eiffel

Le chantier de la Tour Eiffel par Rivière

Ce n’est pas Gustave Eiffel qui a l’idée de cette tour qui symbolise aujourd’hui Paris, mais deux ingénieurs de son équipe, Émile Nouguier et Maurice Koechlin. Répondant à un appel à projets lancé à l’occasion de l’exposition universelle de Paris en 1889, ils proposent une tour de 300 m de haut, basée sur le même principe que les piles de ponts que l’entreprise a construits au Douro et à Garabit. Leur projet est retenu parmi 107 projets ! La construction emploie 150 ouvriers, et nécessite 18 000 pièces et 2 500 000 rivets. Le chantier est mené tambour battant : la tour est achevée en deux ans, deux mois et cinq jours ! Le projet ne fait pas l’unanimité : une lettre ouverte au directeur des travaux est publiée dans le journal Le Temps . Elle est signée par les intellectuels les plus connus de l’époque et des artistes comme Charles Gounod, Alexandre Dumas fils ou Guy de Maupassant. Malgré la polémique, la tour connaît un succès qui ne se dément pas. Elle reçoit 2 millions de visiteurs pendant l’exposition universelle de 1889. Elle en reçoit aujourd’hui plus de 6 millions par an. Elle a inspiré Apollinaire ou Aragon, été peinte par Seurat, le Douanier Rousseau ou Chagall. Elle apparaît très vite au cinéma. Dans la publicité, elle est associée à la mode, au luxe, aux parfums car elle est à elle seule le symbole de Paris.

La conception

La Tour Eiffel en construction

La tour se compose d’une pyramide à faces courbes. 50 ingénieurs et dessinateurs ont participé à sa conception et exécuté 5 300 dessins. Gustave Eiffel a publié une partie de ces dessins. Toutes les pièces (18 000 pièces différentes) ont été fabriquées dans l’usine Eiffel de Levallois-Perret. Seul l’assemblage est assuré sur le site par 132 ouvriers.

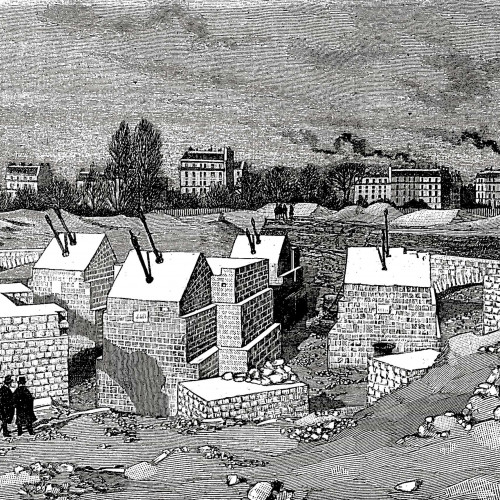

Les fondations

Les pieds reposent sur de solides massifs de fondation, auxquels ils sont attachés et ancrés par de forts boulons. Pour construire les fondations, il faut déplacer 48 000 m3 de terre entièrement à la pelle. Les déblais sont évacués par des wagonnets tirés par des chevaux et par locomobiles à vapeur (machine à vapeur sur roues). Il faut employer 14 000 m3 de maçonnerie. La construction des piliers du côté du Champ-de-Mars ne présente pas de difficulté. Côté Seine, en revanche, les piliers nécessitent des fondations à air comprimé grâce à des caissons de tôle enfoncés à 5 m sous l’eau. Les fondations les plus profondes de la tour ne dépassent pas 15 m.

Des pieds de la tour s’élèvent quatre arcs de 80 m d’ouverture et de 80 m de hauteur, recouverts de décorations et ornements représentant des devises et les héros du devoir.

Le montage du premier étage

Les fondations de la Tour Eiffel

Pour monter le premier étage, il faut mettre les montants dans une position inclinée « en porte-à-faux » pour qu’ils rencontrent les poutres horizontales du premier étage. Les ingénieurs utilisent des vérins hydrauliques qui assurent le mouvement de chaque pied et mettent en place un dispositif original d’échafaudage surmonté de boîtes à sable qui se vident pour régler l’inclinaison des montants. Au premier étage (56 m), une grande galerie vitrée fait le tour de la construction, formant une esplanade de 4 200 m 2 , permettant l’installation de cafés et restaurants. Le plancher du premier étage est composé de larges tuiles creuses ou hourdis creux de 0, 60 à 0, 70 de longueur sur 0, 20 à 0, 25 m de largeur. Ces hourdis sont enfermés entre des rails en fer et scellés en plâtre. Le dimanche 29 avril 1888, c’est la fête sur le plancher du premier étage. Gustave Eiffel y a réuni ses collaborateurs, ingénieurs, contremaîtres et ouvriers, après leur avoir fait monter 345 marches pour les remercier, et annoncer au personnel que la retenue de 2 % opérée sur le salaire pour frais d’assurances contre les accidents et soins donnés aux malades est désormais supprimée.

Cette suppression constitue une forte augmentation de salaire et est accueillie avec satisfaction. Le temps est magnifique ; quelques invités sont conviés par M. Eiffel à un lunch. De cette plate-forme, la vue sur Paris est déjà exceptionnelle.

Le deuxième étage

À 115 m de hauteur, on trouve une seconde salle de 1 000 m 2 environs ; au sommet, une coupole avec balcon extérieur, d’où la vue s’étend presque à l’infini. Le deuxième étage est monté à l’aide de grues qui empruntent le chemin des ascenseurs. Agencé comme un mécano, ce chantier d’exception ne déplore pas le moindre accident.

Groupe de visiteurs sur la seconde plate-forme de la Tour Eiffel

À 180 m en l’air, boulonnage du joint des deux arbalétriers

La construction de la tour Eiffel, 1889

L’inauguration.

Le monument est inauguré le 31 mars 1889. Ce jour-là, Gustave Eiffel gravit les 1710 marches de la tour pour planter à son sommet le drapeau tricolore. Dans son ascension, il est suivi par des membres du Conseil de Paris, dont M. Chautemps, président du Conseil municipal de Paris. La tour Eiffel reste l’édifice le plus haut du monde jusqu’en 1929, date à laquelle elle est supplantée par l’immeuble Chrysler (319 m) à New York.

Partager sur :

- Tour Eiffel

- Construction

- Les piliers

- Inauguration

Propriétaire

Inscription

Situation : Paris, France

GPS : 48° 51' 30.13'' Nord / 2° 17' 40.13'' Est

Description

Ses dimensions

- Gustave Eiffel

Comment la visiter ?

Toutes les pages

Autres monuments

Construction des piliers

La construction des piliers forment la seconde grande partie de la construction de la tour Eiffel, la première étant les fondations. Ces fondations cachent 4 massifs sur lesquels prennent appuis les arbalétriers, points de départ de la structure métallique. Mais ce point de contact est assez spécial, il est décrit ci-dessous.

Appuis et vérins hydrauliques

Nous avons vu que les appuis sur lesquels doivent reposer les arbalétriers se composaient d'un sabot en fonte reposant sur la pierre de taille et d'un contre-sabot en acier moulé pénétrant dans le sabot et dans le vide intérieur de l'arbalétrier. Dans l'espace ménagé entre le sabot et le contre-sabot, on pouvait introduire un vérin hydraulique de 800 000 kg de force.

Ce vérin est représenté dans la planche VI (fig. 17 à 19). Son piston cylindrique est en fonte pleine. Son diamètre est de 0,43 m, sa hauteur, de 0,34 m. Il porte à sa partie inférieure un cuir embouti maintenu par une couronne en bronze boulonnée. Le corps du vérin lui-même est en fer forgé d'une épaisseur de 95 mm ; son diamètre extérieur est de 0,62 m et sa hauteur de 0,41 m.

La pompe qui actionne les vérins était portée sur un chariot pour la rendre transportable; elle avait une course de 6 cm; le diamètre du tuyau de refoulement était de 6 mm : on l'actionnait à bras à l'aide d'un grand levier métallique.

Avant de sortir des ateliers des constructeurs, tous les appareils avaient été essayés à une pression de 600 atmosphères, qui correspondait à un effort de 900 tonnes sur le piston.

Le contre-sabot d'un arbalétrier

Ce vérin était introduit entre les deux sabots par une ouverture ménagée sur l'une des parois; le refoulement de l'eau à sa partie inférieure permettait de faire monter de la hauteur convenable le contre-sabot portant l'arbalétrier.

Les vérins, qui étaient au nombre de deux, étaient capables de soulever simultanément deux arbalétriers, même en supposant la Tour complètement achevée. Nous avons vu, en effet, que la réaction d'un arbalétrier sous l'effet du poids propre ne dépasse pas 723 tonnes. On pouvait donc produire des efforts capables de régler les niveaux relatifs des pieds de la Tour, même après son complet montage, comme on règle un niveau ordinaire à l'aide de vis.

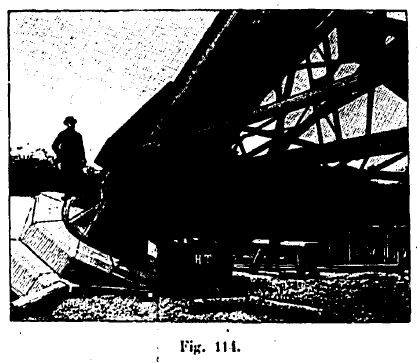

Le départ des piles de la tour Eiffel

Le départ des piles de la tour Eiffel, photo prise le 18 juillet 1887.

Photos reproduites avec l'aimable autorisation de L'Illustration.com .

Ces appuis, dont la plupart des faces étaient soigneusement dressées, ont été exécutés aux aciéries d'Imphy. Les poids et prix ont été les suivants :

- Sabot inférieur en fonte : 5 782 Kg à 17,50 = 1 011,85

- Contre-sabot en acier moulé : 2 551 Kg à 46,20 = 1 178,56

- Total : 8 333 Kg à 2 190,41 francs

- Comment il y en a 16, le prix est de 35 046,56 francs

- Les 2 vérins et la pompe foulante avec ses raccords et ses tuyaux ont coûté : 5 250 francs

La pose de ces appuis, faite avec la plus grande précision possible, a été terminée dans le courant de juin, et le 1 er juillet on put procéder au montage de la partie métallique proprement dite.

Techniques de montage jusqu'au 2e étage

C'est le 1 er juillet 1887 que commença ce montage, qui s'effectua, au fur et à mesure des livraisons faites par l'usine, par les moyens les plus simples.

On fit usage de grandes bigues de 22 m de hauteur, qui d'abord reposaient sur le sol. Ce mode d'opérer, qui ne pouvait s'employer avec quelque avantage que pour des hauteurs restreintes, était d'autant plus applicable dans la circonstance qu'aucune des pièces à soulever ne dépassait le poids de 3 000 kg.

Nous nous étions fixé ce poids relativement faible comme une limite qui ne devait être dépassée que tout à fait exceptionnellement. Elle était en effet de nature à nous donner un montage économique et rapide; avec des pièces très lourdes, on est obligé de se servir d'engins de levage très puissants, difficiles à installer et à déplacer; toutes les installations du chantier s'en ressentent, elles deviennent plus importantes et plus coûteuses. Les risques d'accident augmentent et, s'il s'en produit, les conséquences en sont beaucoup plus graves. Il est vrai que le nombre des rivets à poser sur place augmente en raison même de la diminution de longueur des tronçons et du plus grand nombre de joints; mais cet inconvénient est très largement compensé par la facilité que procure la manœuvre de pièces relativement légères.

Les pièces arrivaient de l'usine sur des camions qui venaient se présenter sous la grue roulante placée à l'entrée du chantier. De là, elles étaient chargées sur des wagonnets qui, par quatre voies divergentes, les conduisaient à remplacement de chacune des piles. Les bigues les montaient dans leurs places respectives. Les premiers tronçons coiffant les sabots étaient étayés par des pièces de bois jusqu'à ce que les entretoisements vinssent les lier entre eux et s'opposer à leur renversement. On superposa ainsi trois tronçons successifs, dont la hauteur dépassait le milieu du premier panneau.

Avant de passer aux tronçons suivants, on mit en place toutes les pièces de liaison telles que grandes poutres horizontales des faces, treillis et pièces diagonales. Puis la position de toutes les parties de cette base était vérifiée par des mensurations rigoureuses et plusieurs fois contrôlées. Elles se faisaient à l'aide de règles construites d'après le mètre étalon qui avait servi au traçage des pièces à l'atelier. Quand on se fut assuré des positions respectives et des niveaux de toutes les pièces de cette base, on put marcher avec assurance.

Une fois les premiers tronçons placés, il était préférable d'employer des moyens moins primitifs, et c'est ce que l'on fit pour la pile 3 en installant, le 2 septembre, la première grue de montage qui nous fut livrée et dont nous parlerons en détail plus loin.

Mais comme les autres grues ne nous furent livrées que plus tardivement, le montage des autres piles se fit en grande partie avec les bigues employées pour la base, en les relevant progressivement sur des planchers portés par la construction elle-même.

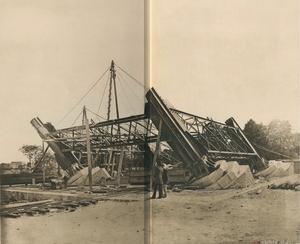

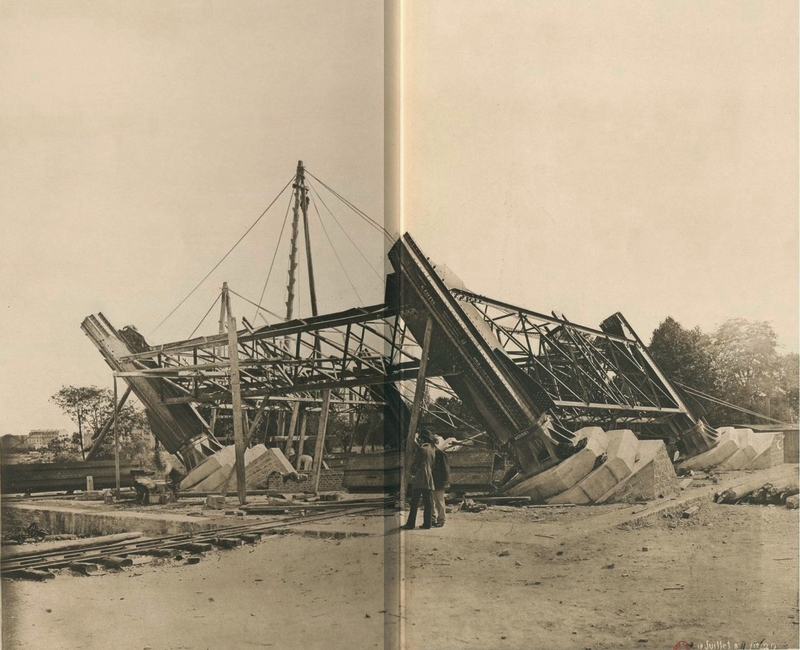

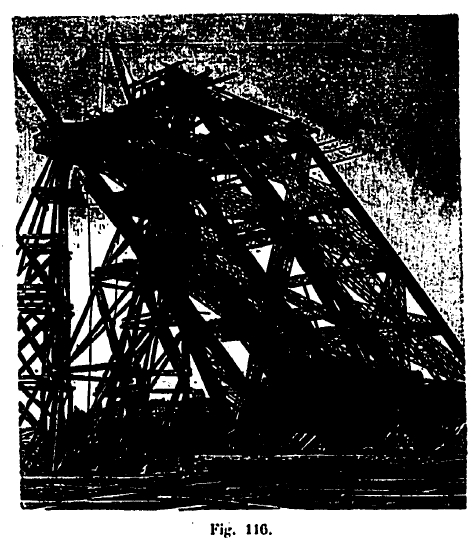

Maquette du pilone de butée

Par l'un ou l'autre de ces moyens, on mit en place les tronçons successifs jusqu'à la partie supérieure du deuxième panneau ; ces tronçons étaient reliés au fur et à mesure par les pièces qui les entretoisaient, et on procédait de suite à leur rivure.

Mais comme ces tronçons étaient inclinés de 54° environ suivant le plan diagonal, il devait arriver bientôt un moment où le centre de gravité du montant tomberait en dehors de la base formée par les appuis et ferait travailler les boulons d'anerage.

Le calcul nous avait montré que l'on ne pouvait dépasser la hauteur de 28 m correspondant à l'entretoise limitant le panneau 2; cette hauteur fut atteinte le 10 octobre 1887. Le poids des pièces ainsi montées s'élevait à 900 000 Kg environ; le nombre des rivets posés à 98 000. Pour s'opposer au renversement et pouvoir continuer au delà le montage jusqu'au niveau de la première plate-forme, il était devenu nécessaire de construire des échafaudages sur lesquels devaient venir s'appuyer les trois arêtes des montants les plus rapprochées de l'axe de la Tour.

Voir aussi : Description des étages .

Pilone de butée

Ces échafaudages étaient constitués par quatre pylônes pyramidaux semblables, de telle sorte que la réaction due à l'inclinaison et qui devait s'élever pour chacun des montants à 155 tonnes environ après le montage des quatre premiers panneaux, fût supportée par ces quatre pylônes, dont deux accolés étaient placés sous l'arête médiane, et deux séparés placés sous les deux autres arêtes, ainsi que le montre le dessin de la maquette que nous avions établie.

Ces grandes réactions, dans un cas extrême, pouvaient se reporter sur deux des pylônes seulement, ce qui donnait pour chacun d'eux une charge de 80 tonnes. Pour assurer une sécurité parfaite, ils ont même été calculés pour une charge très notablement supérieure, soit 120 tonnes environ.

Leur fondation devait aussi être très solidement établie; elle nécessitait l'emploi d'un nombre convenable de pieux battus au refus. Ce nombre est de 8 par pylône, ce qui donne une charge par pieu d'environ 15 tonnes, qui se réduit dans le cas maximum de la pratique à 10 tonnes; l'ensemble des échafaudages d'un montant comportait ainsi l'emploi de 32 pieux.

Ces pieux, de 0,35 m de diamètre, avaient une fiche de 6 m de longueur pour les piles 2 et 3 et de 9 m pour les piles 1 et 4. Ils ont été battus par une sonnette à vapeur au refus de 0,10 m pour les dix derniers coups d'un mouton de 1000 Kg tombant de 1,80 m. Quelques-uns d'entre eux pour les piles 1 et 4, placés au-dessus de la déviation de l'égout, ont été remplacés par des pièces de bois descendant au niveau des maçonneries et établies au fond de fouilles spéciales.

L'échafaudage qui les surmontait (voir Planche XXV , fig. 1, 2, 3, 13 et 14) était en forme de pyramide quadrangulaire avec deux faces verticales. Sa base était de 8,50 m de côté et sa hauteur de 27,40 m. Les pièces principales étaient formées par des poutres équarries de 0,27 m de côté; elles étaient entretoisées par 7 rangées de moises de 0,25 x 0,12 m et contreventées sur les quatre faces de la pyramide par des bois de 0,22 x 0,22 m formant croix de Saint-André.

Le cube des pieux employés pour les pylônes des quatre piles a été de 85 m 3 . Celui de chaque pylône était de 23,1 m 3 , soit pour une pile 23,12 x 8 = 92,504 m 3 , et pour l'ensemble de la Tour 374 m 3 y compris le plancher reliant les pylônes.

Echafaudage d'élévation des piles

Boîtes à sable

La construction en fer ne reposait pas directement sur les têtes des pylônes ; on se servait comme intermédiaires de boîtes à sable représentées dans les figures 11 et 12 de la planche XXV .

On avait tout d'abord rivé sur les tronçons de robustes sabots provisoires en fer, représentés en plan dans la figure 5 de la planche XXV pour l' arbalétrier médian, et dans la figure 9 pour les arbalétriers latéraux. Les premiers présentent une table inférieure horizontale de 14 mm d'épaisseur, épousant la forme de l'arbalétrier et ayant une longueur de 1,65 m sur 1,03 m. Elle est maintenue par six fortes consoles en tôles et cornières de 1,33 m de hauteur, rivées sur les faces de l'arbalétrier. Les autres ont une table de 0,877 m sur 0,908 m maintenue par 3 consoles semblables aux premières. Les consoles sont réunies entre elles par des entretoisements et reliées en outre par des cornières provisoires à la grande entretoise voisine.

Les boîtes à sable sont des cylindres en tôle de 0,50 m de hauteur et de 0,40 m de diamètre qu'on remplit en partie de sable très sec et dans lesquels on introduit un tampon de chêne fortement fretté de 0,50 m de hauteur, formant piston. Le cylindre porte à sa base un trou que l'on ferme avec une fiche en bois. Si l'on retire cette fiche et que l'on gratte par l'ouverture le sable contenu dans le cylindre, ce sable s'écoule, mais l'écoulement s'arrête dès qu'on ne le provoque plus. Il s'ensuit qu'on peut régler la descente du piston avec une extrême lenteur et l'arrêter exactement comme on le désire.

Par ce moyen, on se réservait donc de pouvoir abaisser la construction métallique portée par les échafaudages de butée, ce qui devait servir plus tard à l'amener exactement à sa place définitive. On pouvait également produire des relèvements à l'aide de vérins hydrauliques ordinaires placés à côté des boîtes à sable et prenant leur point d'appui sur le sommet du pylône. Comme, en outre, la manœuvre des vérins hydrauliques placés sous les appuis permettait de soulever ou d'abaisser les arbalétriers des montants, on disposait, par la combinaison de ces divers modes d'action, de moyens de réglage très sûrs qui mettaient absolument dans la main du contremaître de montage le déplacement de ces grosses masses à l'aide de trois ou quatre hommes seulement, sans que le travail fût interrompu et sans même que l'on s'en aperçût.

C'était merveille, dit M. Alfred Picard, de régler la position de masses si considérables, comme un géomètre règle son niveau à bulle d'air à l'aide de vis.

Montage des poutres du 1er étage

Voir la planche XXV, figure 15 à 18

Ces poutres ont 7,834 m de hauteur et font un angle de 63,18° avec le plan vertical; elles sont situées dans les plans des faces extérieures et intérieures de la Tour et par suite distantes de 15 m d'axe en axe.

Des entretoises à treillis, ayant la même hauteur que les poutres, les relient deux à deux perpendiculairement. L'ensemble de ces poutres avec leurs entretoises ne pesait guère plus de 70 000 kg pour une face; mais ce qui rendait leur montage difficile, c'était la grande hauteur à laquelle on devait le faire et aussi la forte inclinaison des poutres qui obligeait à les étayer jusqu'au moment où on les avait reliées, deux à deux, par leurs entretoises. Enfin, par raison d'économie, les échafaudages sur lesquels on les montait n'avaient pas été établis sur la longueur entière des poutres, ce qui forçait à commencer le montage des poutres par la partie centrale et à les faire cheminer progressivement par les deux extrémités en montant en porte-à-faux leurs parties extrêmes jusqu'à leur rencontre avec les piliers principaux.

On avait construit à cet effet quatre échafaudages semblables, un dans chaque face de la Tour. Ils avaient 41 m de hauteur et se composaient de neuf montants verticaux de 25x25, espacés de 7,50 m dans un sens et de 7,75 m dans l'autre. A cause des faibles charges que devait supporter l'échafaudage, on n'avait pas jugé utile d'enterer ces poteaux sur des pieux battus dans le sol, comme cela avait été fait pour les échafaudages de butée; ils s'appuyaient simplement sur des semelles reposant sur le terrain. Ils étaient contreventés dans tous les sens par des croix de Saint-André formées par des bois de 0,22 x0,11 m et reliés horizontalement par sept cours de moises de 0,25 m x 0,12 m. Des contrefiches disposées à leur partie supérieure permettaient de donner à la plate-forme de montage 28,50 m de longueur sur 22,40 m de largeur. Enfin une autre série de contrefiches montant un peu moins haut que celles qui supportaient la plate-forme de montage soutenaient un cintre, qui servit plus tard à mettre en place la partie centrale des arcs décoratifs. Chaque échafaudage comportait 215 m 3 de bois, ce qui donnait un cube total de 885 m 2 pour les quatre, y compris 185 m 3 de platelage et 25 m 2 de calage.

Le montage proprement dit des poutres horizontales n'offrait rien de particulier; il s'effectuait au moyen de chèvres établies sur la plate-forme. Quand il fut terminé, on procéda au raccord de ces poutres avec les montants.

C'était le moment particulièrement difficile de l'opération. Les quatre montants surplombant les échafaudages de butée d'un porte-à-faux d'environ 26 m semblaient, avec leur grande inclinaison, être sur le point de se renverser. Ils avaient à ce moment une longueur de 58 m et pesaient près de 400 000 kg. C'étaient ces grands prismes d'un poids énorme, dont les dimensions étaient voisines de celles des tours de Notre-Dame, qu'il s'agissait de manoeuvrer de manière à les amener en contact avec les poutres horizontales avec lesquelles ils devaient se jonctionner, et il fallait arriver à opérer ces mouvements avec une précision telle que les trous de rivets percés à l'avance dans les goussets de jonction des poutres et des montants vinssent absolument en regard les uns des autres. C'est au moyen des boîtes à sable portées par les échafaudages de butée et au moyen des presses hydrauliques, que nous avons décrites précédemment, qu'on effectua cette manœuvre. Agissant tantôt sur un arbalétrier, tantôt sur un autre, soit pour l'abaisser, soit pour le relever, on arriva à obtenir le contact désiré.

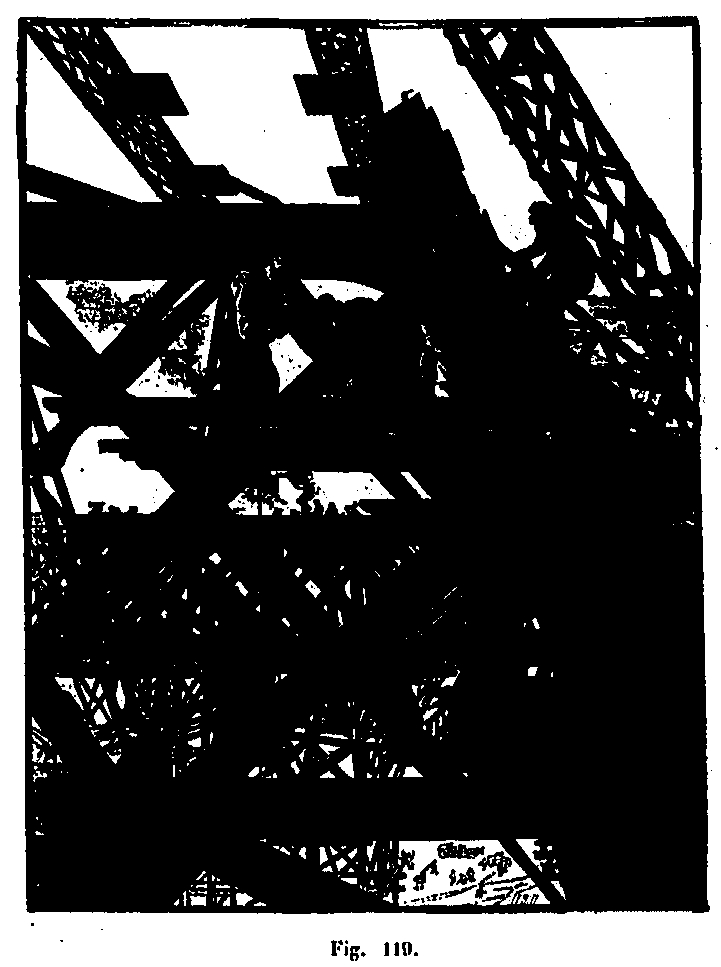

L'implantation des quatre montants était si exacte, leur exécution si parfaite, qu'on put arriver à les assembler avec les poutres de ceinture sans qu'il fût besoin de donner un coup de burin pour retoucher les pièces en contact, ni un coup d'alésoir pour augmenter le diamètre des trous qui devaient recevoir les rivets d'assemblage (fig. 119).

Schéma d'élévation de la grue

Schéma de la grue ayant servi à la construction de la tour Eiffel

C'était l'opération la plus délicate du montage de la Tour et, du moment qu'elle avait réussi, le succès final était assuré. Les montants étant réunis par les premières poutres-ceintures formaient comme une table solide, largement assise et dont la vue seule suffisait pour écarter toute crainte de renversement. On n'avait plus à redouter d'accident d'ensemble et les accidents partiels qui auraient encore pu se produire n'auraient pas été de nature à compromettre l'achèvement de la construction.

Une fois faite la jonction des montants et des premières poutres horizontales, la mise en place des nombreuses poutres formant les planchers du premier étage, se fit sans aucune difficulté. Les hommes travaillaient sur des plates-formes en charpente, aussi commodément installés que dans un atelier. On arriva ainsi au niveau du premier étage, soit à 57,63 m au-dessus du sol du Champ-de-Mars.

Voir aussi :

Construction de la tour Eiffel

Histoire de la tour Eiffel

Arbaletrier (terme d'architecture)

Un arbalétrier, en architecture, est la pièce structurante d'un édifice. Dans le cas de la tour Eiffel, il s'agit des longues poutres partant des maçonneries, au niveau du sol, et se joignant au sommet. Il y a 4 arbalétriers par pilier, 3 d'entre eux se joignant deux à deux au niveau du 2e étage, le 4e joignant les autres au sommet.

Caisson (terme d'architecture)

Un caisson est un élément métallique ressemblant à un dé n'ayant que les arrêtes, c'est à dire un cube formé à partir de poutrelles. Les faces d'un caisson sont la plupart du temps renforcées par des entretoises, d'autres poutrelles plus petites qui relient les angles d'une face. Un caisson a pour caractéristique de pouvoir travailler aussi bien à la compression qu'à l'extension avec une exceptionnelle résistance. Si les parois du caisson sont évidées, on dit qu'il est en treillis, c'est ce genre de caissons en treillis qui a été utilisé pour la tour Eiffel. Les caissons en treillis n'opposent au vent que le minimum de surface.

Si vous observez la tour Eiffel, vous constaterez qu'elle est formée de 29 rangées de caissons superposés.

Contreventement (terme d'architecture)

Un contreventement est un système statique destiné à assurer la stabilité globale d'un ouvrage vis-à-vis des effets horizontaux issus des éventuelles actions sur celui-ci. La plupart du temps, il s'agit de contrer les effets du vent, surtout en ce qui concerne la tour Eiffel. Il sert également à stabiliser localement certaines parties de l'ouvrage.

Gousset (terme d'architecture)

Le gousset est une pièce de charpente, jambage ou plaque en bois ou en fer, posé obliquement selon un angle d’environ 45° reliant par assemblage un poteau vertical et une poutre horizontale tout en maintenant l’écartement et en donnant de la rigidité à cet ensemble.

Massif (terme d'architecture)

Un massif est un ouvrage compact de stabilité faisant partie de la structure d'un bâtiment ou d'un pont (ouvrage d'art). Il est fabriqué en béton plein ou est constitué avec des blocs de pierre taillée et des moellons. La tour Eiffel possède quatre massifs, c'est le coeur des 4 piliers.

Pile (terme d'architecture)

La pile, généralement d'un pont, est un appui intermédiaire supportant un tablier (une route, une voie de chemin de fer, etc). Il s’agit d’un appui permanent, autrefois systématiquement en maçonnerie, puis passés à la révolution industrielle en métal (fonte, fer), avant d'être en béton, comme c'est la plupart du temps fait de nos jours.

- Emplacement

- La tour en chiffres

- Histoire de l'art

- Oeuvres artistiques

- Littérature

- Rez-de-chaussée

- Etage intermédiaire

- Les 72 savants

- Copies et répliques

- Watkin's tower

- Ascenseurs Fives-Lille

- La tour en 1900

- Chronologie

- Contexte technologique

- Les autres projets

- Réticences des artistes

- Medaille commémorative

- Rénovations

- Procés droit de reproduction

- Arnaques diverses

- Imprimerie du figaro

- La tour et l'expo

- Les entreprises Eiffel

- Société d'exploitation

- Biographies

- Maurice Koechlin

- Emile Nouguier

- Stephen Sauvestre

- Jean Compagnon

- Adolphe Salles

- Jean Gobert

- Edouard Lockroy

- Franz Reichelt

- Contrato de concesion

- Tableros técnicos

- Cálculos de fuerza

- Cálculo por peso

- Cálculo por viento

- Cálculo del peso de los visitantes

- Trabajo de taller

- Fundaciones

- Rentabilidad

- Genio civil

- A voir sur la tour

- Récit d'une visite

- Images d'une visite

- Visiteurs célèbres

- Observations météo 1889

- Observations météo 1890

- Résistance de l'air

- Pression de l'air

- Manomètre hautes pressions

- Spectre solaire

- Absorptions des radiations

- Navigation aérienne

- Radiodiffusion

- Téléphotographie

- Télégraphie optique

- Phénomènes naturels

- Effets de la foudre

- Oscillations du sommet

- Effets de la montée

Copyright 2013 - 2024 - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur. Ce site Internet est un site privé, non officiel, issu du travail de compilation des oeuvres de différents auteurs. Sauf mention contraire, les photos sont la propriété du webmaster. Toute utilisation des textes, photos ou autres éléments de ce site internet sont interdits sans accord du webmaster. Pour le contacter, utilisez le lien sur la page crédits . Sources documentaires : cliquez ici . Pour consulter la politique de confidentialité du site veuillez cliquer ici : Politique de confidentialité .

Sites Internet du même auteur : Les Pyrénées-Orientales , Marguerite Duras , Merveilles du monde , Empereurs romains .

vidéo - Histoires d'histoire

La construction de la tour Eiffel

- Haut de page

Ressources pédagogiques utilisant ce média

Informations et crédits, contexte historique, analyse des images, interprétation, bibliographie, légende de l'image représentative, personnalités, sur le même thème.

Cette ressource est réservée aux utilisateurs connectés.

Les enseignants et les élèves de l’éducation nationale disposent d’un accès gratuit à la version complète du site en créant un compte Lumni Enseignement (réservé aux enseignants) ou depuis le Médiacentre de leur ENT.

Se connecter

Proposé par Arte - L’Histoire par l'image

Date d'évènement : 1889

Disponible jusqu'au 31 août 2024

Saviez-vous qu’il fallut deux ans, deux mois et cinq jours et près de 2 500 000 rivets pour construire la tour Eiffel ? Projet décrié lors de son édification pour l’Exposition universelle de 1889, elle est rapidement devenue le symbole de Paris et l'un des monuments les plus célèbres au monde.

Niveaux et disciplines

Connexion requise pour consulter cette ressource

En partenariat avec

Copyright de l'image décorative: © Franck Fife / AFP

Niveaux: Cycle 2 - Cycle 3

Découvrir Paris grâce aux Jeux olympiques

Par Fleur Siouffi

Dans une France aux prises avec des difficultés politiques et économiques, et encore marquée par le souvenir de sa défaite face à l’Allemagne en 1870, s’impose l’idée d’une Exposition universelle capable de redresser le pays et de restaurer son prestige au regard du monde entier. Prévue à Paris en 1889, année du centenaire de la Révolution française, l’Exposition est tout entière dévolue au fer, et son « clou » est la tour haute de trois cents mètres dessinée par Maurice Koechlin et construite par Gustave Eiffel.

Dans le quartier du Champ-de-Mars en pleine mutation à la fin des années 1880, le chantier de la tour Eiffel, qui commence en janvier 1887, est un spectacle nouveau et surprenant, régulièrement suivi par une foule de badauds et d’artistes. Parmi eux, un photographe resté anonyme s’attache chaque mois à fixer avec son appareil la progression du pylône de fer dans le ciel parisien depuis l’une des tours du palais du Trocadéro.

Les photographies prises le 8 octobre et le 10 novembre 1887 révèlent le début du montage simultané des quatre piliers, entrepris en juillet 1887 après cinq mois de travaux de fondation. Déjà apparaissent le système de treillis (entrecroisement des poutres métalliques) et les dispositifs de contreventement (assemblage en oblique) qui caractérisent sa silhouette élancée et originale.

Après dix mois de travaux, l’étape la plus périlleuse de la construction de la Tour est franchie, comme en témoigne la photographie du 10 avril 1888 : la jonction au premier étage des piliers inclinés a été réalisée dix jours plus tôt par une poutre horizontale, dite « poutre de ceinture », ajustée au millimètre près grâce à un système de vérins et de presses hydrauliques. Cette première plate-forme servant désormais de point d’appui aux parties supérieures, la photographie du 10 mai 1888 montre que les échafaudages en bois qui ont été utilisés jusque-là pour hisser les différents éléments disparaissent progressivement.

L’élévation de la Tour se poursuivant ainsi selon cette technique de montage entièrement fait en porte-à-faux, le deuxième étage est atteint six mois plus tard, comme l’indique la photographie du 14 octobre 1888. Dans cette rencontre inéluctable des piliers, la photographie prise le 14 novembre 1888 saisit le point de l’édifice où les quatre arbalétriers se rejoignent pour former un seul tronc qui va en s’amincissant jusqu’au sommet, en passant par le troisième étage, comme le montre la photographie prise le 2 avril 1889, deux jours après l’inauguration.

La photographie, qui se prête particulièrement bien à ce genre de reportage, traduit parfaitement le montage précis et rapide de la tour Eiffel, tel qu’il a été prévu par Gustave Eiffel dans ses ateliers de Levallois-Perret et tel qu’il a été perçu par tous les observateurs, à savoir comme un immense jeu de Meccano où l’intervention humaine semble inexistante.

Après avoir suscité peurs et scandales [1] tout au long de sa construction, la « dame de fer », véritable triomphe de la vitalité et de l’inventivité de l’architecture française, est le plus grand succès de l’Exposition universelle de 1889 et redonne ainsi à la France sa place dans le concert des grandes nations. Construite pour vingt ans seulement, mais sauvée par son rôle scientifique, la tour Eiffel est devenue le symbole même de Paris.

[1] En février 1887, un groupe d’artistes dont Guy de Maupassant, Alexandre Dumas fils, Leconte de Lisle, Charles Gounod, adresse une pétition très hostile à M. Alphand, directeur des travaux de l’Exposition universelle, publiée dans le journal Le Temps .

- Roland BARTHES, La Tour Eiffel , Delphire, 1964.

- Charles BRAIBANT, Histoire de la tour Eiffel , Plon, Paris, 1964.

- Jean des CARS et Jean-Paul CARACALLA, La Tour Eiffel , Denoël, Paris, 1989.

- Armand LANOUX, La Tour Eiffel , Ramsay, Paris, 1991.

- Bertrand LEMOINE, La Tour de monsieur Eiffel , Gallimard, Paris, 1989.

- Henri LOYRETT,E « La tour Eiffel », in Pierre NORA (dir.), Les Lieux de mémoire, tome II , Gallimard, Paris, 1986, rééd. coll. « Quarto », Paris, 1996.

- 1889. La Tour Eiffel et l’Exposition universelle, catalogue de l’exposition du musée d’Orsay , RMN, Paris, 1989.

La Tour Eiffel en construction - 10 août 1887 / 2 avril 1889 - Théophile Féau - Musée d'Orsay © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Gustave Eiffel ,

Théophile Féau ,

Maurice Koechlin

Dans la même collection

Pourquoi la tour Eiffel change-t-elle de taille ?

question réponse

324 mètres. C’est la hauteur officielle de la tour Eiffel. Mais celle-ci varie de quelques centimètres au fil des saisons. La conséquence d’un phénomène bien connu des physiciens.

au sommaire

En 1889, Paris accueille la dixième édition de l' Exposition universelle comme une vitrine des réalisations industrielles de différents pays du monde. Et c'est à cette occasion que la tour Eiffel est construite. Depuis, elle a accueilli des centaines de millions de visiteurs. Des visiteurs toujours impressionnés par sa taille, mais qui ignorent sans doute que celle-ci n'est en réalité pas immuable.

À l'origine, la tour Eiffel mesurait 312 mètres de haut. De quoi en faire pendant longtemps le monument le plus élevé du monde. Et pendant encore plus longtemps, la structure la plus haute de France. Depuis, l'ajout d'antennes en son sommet est venu régulièrement en rehausser la taille. Sa hauteur officielle actuelle est de 324 mètres grâce à un dernier émetteur UHF UHF installé en l'an 2000. Mais c'est sans compter quelques variations saisonnières.

La dilatation thermique

Car la tour Eiffel est constituée d'une charpente charpente métallique pesant quelque 7.300 tonnes. Son poids total est de l'ordre de 10.100 tonnes. Et tout, ce fer fer reste à la merci d'un phénomène physique physique que l'on appelle la dilatation thermique . Un phénomène qui veut qu'à pression pression constante, le volume volume d'un corps augmente lorsque sa température augmente. Et inversement. Ainsi en été, la tour Eiffel - construite à partir de matériaux dont le coefficient de dilatation dilatation apparaît relativement important - a tendance à grandir et en hiver, à s'affaisser de quelques centimètres. Elle peut perdre jusqu'à 10 centimètres lorsqu'il fait froid. Tout en gagnant jusqu'à 20 centimètres lorsque les températures augmentent vraiment.

La dilatation thermique est aussi à l'origine d'un autre phénomène : le fait que la tour Eiffel peut pencher avec la chaleur . Il suffit pour cela que le soleil soleil chauffe un côté de la Dame de fer qui se met alors à s'incliner légèrement du côté opposé. Pas de plus de quelques centimètres toutefois.

Les vents violents peuvent faire osciller le haut de la structure. Comme en décembre 1999, lorsque la tempête Lothar a soufflé sur Paris à quelque 115 km/h et fait vaciller la tour avec une amplitude de 13 centimètres.

Cette planète de la taille de la Terre erre sans soleil dans la galaxie

• 03/11/2020

Architecture

Paris s'offre un nouveau parc autour de la Tour Eiffel

• 24/05/2019

Anthropologie

On ne s'attendait pas à cette taille des premiers agriculteurs européens

• 12/04/2022

La taille du cerveau détermine-t-elle l'intelligence ?

• 13/03/2019

Bêtes de science : il n’y a pas que la taille qui compte

• 05/05/2021

Vrai / Faux : la taille d'une haie doit-elle être raisonnée ?

• 22/06/2021

Météorologie

Pourquoi les gouttes de pluie n’ont-elles pas toutes la même taille ?

• 23/10/2019

Quelle est la taille de l'univers ?

• 04/02/2023

Préhistoire

Un ancien tatou de la taille d'une voiture découvert en Argentine

• 29/02/2020

Les personnes de grande taille ont plus de chance d'avoir une fibrillation cardiaque

• 20/11/2019

Proche de l'éléphant, de la taille d'un lapin : le daman

• 30/01/2020

La Tour Eiffel

• 27/01/2008

Technicien d’exploitation en centrale nucléaire

• 30/04/2022

Métiers de l'environnement

Hydrobiologiste

• 26/02/2020

Service Escapades

Paris : les plus beaux monuments de la capitale

• 26/03/2015

Transmettre la culture

est le plus vieux métier du monde

Inscrivez-vous à la lettre d'information La quotidienne pour recevoir toutes nos dernières Actualités une fois par jour.

À voir aussi

hauteur tour eiffel

fondation tour eiffel

à quoi sert la tour de pise

tour new york

mont blanc vu de la tour eiffel

pourquoi la lune change de place

pourquoi les led ne change pas de couleur

Tour eiffel

Taille de la tour Eiffel

Hauteur officielle

Dilatation thermique

Coefficient de dilatation

Température

Inclinaison

Définitions associées

- Une tempête : définition simple

- L'hiver : qu'est-ce que c'est ?

Fondation d’entreprise de la Société de la Tour Eiffel

La Fondation d’entreprise de la Société de la Tour Eiffel a été créée en 2007 à l’initiative de la SIIC Société de la Tour Eiffel. Déterminée à s’engager dans une démarche sociétale, en liaison directe avec son activité et son héritage, elle a principalement pour objet :

- d’encourager la créativité et l’innovation dans le domaine du bâti et de son environnement dans l’esprit novateur de Gustave Eiffel

- contribuer à la valorisation de l’image de Gustave Eiffel et de son œuvre.

- contribuer au développement de l’esprit d’équipe et favoriser les échanges entre les métiers rattachés à la construction de bâtiments et à tout ce qui touche l’environnement du bâti (architectes, urbanistes, paysagistes, designers, plasticiens, artisans, etc...) ;

- favoriser l’insertion professionnelle de jeunes diplômés de ces métiers.

Un premier concours virtuel autour de la Tour Eiffel ayant rencontré un franc succès en 2008/9, la fondation a lancé en 2010 un autre défi sur la passerelle de Bordeaux classée aux Monuments Historiques. En 2011, la Fondation a choisi d’attribuer une bourse d’étude sur les œuvres de Gustave Eiffel à l’étranger qui a été octroyée à deux étudiantes bordelaises pour un voyage d’études en Amérique du Sud (Chili, Bolivie et Pérou) sur les mythes et les réalités de la présence de Gustave Eiffel. Une nouvelle édition du concours a été lancée ayant pour thème Imaginez l’immeuble tertiaire non IGH de 2030 ayant pour implantation le Campus Eiffel situé à Orsay sur le plateau de Saclay, Silicon Valley à la française…. Elle était ouverte aux équipes de 4 étudiants au maximum inscrits dans des écoles françaises avec un binôme imposé d’un étudiant architecte et d’un élève ingénieur. Pour permettre aux étudiants de disciplines différentes de se rencontrer, une page Facebook a été créée. Deux projets ont été primés en 2016. En 2018, la fondation a décidé d’octroyer une bourse à un étudiant sur la mutabilité en question(s). Un concours a été organisé cette année-là également sur le thème de l’Architecture et du Biomimétisme. En 2023, la Fondation lance son cinquième concours, Mutatis, Mutandis, une vie, plusieurs bâtiments autour du redéveloppement d’un actif à Bagneux sur le thème notamment de la mixité d’usage et la réversibilité ainsi que les enjeux environnementaux.

Héritière de Gustave Eiffel, qui l’a fondée en 1889, la Société de la Tour Eiffel est aujourd’hui une société foncière dédiée à l’investissement dans l’immobilier d’entreprise, qui gère près de 600 000 m² de bureaux et de parcs d’affaires.

Société de la Tour Eiffel’s foundation

The Société de la Tour Eiffel’s foundation was created in 2007 at the initiative of the company’s management. This demonstration of social commitment directly related to its business activity and heritage seeks to encourage creativity and innovation in the domain of construction and the environment in the innovative spirit of Gustave Eiffel, promote cross-discipline team work and interaction between professionals of construction and all crafts related to the real estate (architects, landscape gardeners, designers, interior decorators) whilst enhancing the memory of Gustave Eiffel and his achievements and fostering the labour market inclusion of the youth. Heir to Gustave Eiffel, who founded the company in 1889, Société de la Tour Eiffel is today a quoted property company (SIIC), with close to 600,000 m² commercial portfolio principally comprising periurban offices and business parks in France, wether in the Greater Paris or in the regions.

- Bahasa Indonesia

- Eastern Europe

- Moscow Oblast

Elektrostal

Elektrostal Localisation : Country Russia , Oblast Moscow Oblast . Available Information : Geographical coordinates , Population, Area, Altitude, Weather and Hotel . Nearby cities and villages : Noginsk , Pavlovsky Posad and Staraya Kupavna .

Information

Find all the information of Elektrostal or click on the section of your choice in the left menu.

- Update data

Elektrostal Demography

Information on the people and the population of Elektrostal.

Elektrostal Geography

Geographic Information regarding City of Elektrostal .

Elektrostal Distance

Distance (in kilometers) between Elektrostal and the biggest cities of Russia.

Elektrostal Map

Locate simply the city of Elektrostal through the card, map and satellite image of the city.

Elektrostal Nearby cities and villages

Elektrostal weather.

Weather forecast for the next coming days and current time of Elektrostal.

Elektrostal Sunrise and sunset

Find below the times of sunrise and sunset calculated 7 days to Elektrostal.

Elektrostal Hotel

Our team has selected for you a list of hotel in Elektrostal classified by value for money. Book your hotel room at the best price.

Elektrostal Nearby

Below is a list of activities and point of interest in Elektrostal and its surroundings.

Elektrostal Page

- Information /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#info

- Demography /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#demo

- Geography /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#geo

- Distance /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#dist1

- Map /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#map

- Nearby cities and villages /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#dist2

- Weather /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#weather

- Sunrise and sunset /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#sun

- Hotel /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#hotel

- Nearby /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#around

- Page /Russian-Federation--Moscow-Oblast--Elektrostal#page

- Terms of Use

- Copyright © 2024 DB-City - All rights reserved

- Change Ad Consent Do not sell my data

La construction de la Tour Eiffel : un chantier exemplaire !

Lundi 4 novembre 2019

Modifié le : 08/11/19

Dès le principe d’une Exposition universelle pour 1889 acté et l’idée d’une tour de 300 mètres acceptée fin 1884, Gustave Eiffel fait étudier en détail le projet par ses collaborateurs. Lorsqu’un concours d’idées est lancé le 1er mai 1886 pour les grands bâtiments de l’Exposition, son projet est prêt et peut être intégré au programme. Eiffel en est sans surprise l’un des lauréats et peut enfin signer le 8 janvier 1887 une convention avec l’État et la Ville de Paris pour construire la Tour qui porte déjà son nom, et qu’il finance personnellement. Il reste un peu plus de deux ans pour mener à bien la construction.

La Tour est relativement légère, 7 300 tonnes, mais il lui faut néanmoins de solides fondations. Les travaux commencent immédiatement par les excavations à l’emplacement des quatre piles qui permettent d’atteindre un gisement de gravier compact suffisamment résistant à quelques mètres de profondeur. Côté Seine, il faut recourir à des caissons métalliques étanches pour pouvoir creuser sous le niveau de la nappe d’eau. Seize massifs en pierre recevant chacun la base d’une des arêtes de la tour et ceinturés par un mur en maçonnerie au niveau de chaque pilier sont ainsi construits en cinq mois.

Le secret de la Tour : la préfabrication

Le 1er juillet 1887, le montage de la partie métallique peut commencer. Le temps d’incubation du projet a été mis à profit : le projet est au point, les dimensions des 18 000 pièces qui constituent la tour précisément calculées puis dessinées, avec 700 dessins d’ingénieur et 3600 plans d’ateliers. Ces pièces sont composées à l’aide d’un registre limité de composants en fer : des tôles planes, des cornières en forme de L, parfois des profilés en forme de I ou de T, toutes fournies par les Forges Dupont et Fould établies à Pompey en Meurthe-et-Moselle (dans l’est de la France). Les pièces sont ensuite tracées, découpées, percées dans les ateliers Eiffel, qui se trouvent à Levallois-Perret, à quatre kilomètres à vol d’oiseau du Champ de Mars. Ces pièces sont toutes assemblées à l’aide de rivets, des sortes de gros clous qui sont posés à chaud dans les trous préalablement percés dans deux pièces à assembler. Les rivets sont ensuite écrasés pour fixer les pièces en se refroidissant. Les deux-tiers des 2 500 000 rivets que comporte la Tour ont ainsi été posés en atelier à l’aide de machines. Ce principe de préfabrication très soigneuse des pièces est le secret de sa construction ultra rapide. Toutes les pièces arrivent déjà préassemblées sur le site, en élément de quelques mètres de longueur, sur des charrettes à cheval. Si elles présentent un défaut, on les renvoie à l’usine.

1er étage : le moment critique

Sur le site, des échafaudages en bois sont construits dès l’été 1887 pour soutenir les quatre piliers qui s’élancent obliquement vers le ciel. Six mois plus tard, quatre nouveaux échafaudages en bois sont construits pour soutenir les quatre grandes poutres qui composent le premier étage. Le moment critique du montage a lieu fin 1887 : il faut lier ces poutres aux quatre piliers, dont on doit pouvoir régler l’inclinaison. Deux dispositifs sont utilisés pour cela : des boites à sable sur lesquelles s’appuient les arêtes et que l’on peut progressivement vider pour descendre celles-ci en position et des vérins hydrauliques de quelques centimètres de course, insérés à la base des piles, puis remplacés par des cales une fois le réglage effectué.

Le chantier peut dès lors se poursuivre à partir de la plate-forme du premier étage. Le deuxième est construit en juillet 1888 et le sommet à 300 mètres de hauteur est atteint en mars 1889. Pour monter les pièces, de modestes grues à vapeur d’une force de trois tonnes sont fixées sur chacun des piliers et grimpent au fur et à mesure qu’ils s’élèvent. Les pièces hissées en position sont provisoirement boulonnées, puis des équipes de riveurs fixent à grands coups de marteau les rivets définitifs.

Un accident mortel sans lien avec la construction

Malgré ce travail de force effectué sur de petites plateforme sans aucune protection ni assurance, et malgré la froid et le vent, on ne déplore aucun mort parmi les 117 riveurs et « ramoneurs » recrutés parmi les charpentiers. Un accident mortel a néanmoins endeuillé le chantier, un ouvrier italien tombé en dehors de ses heures de service et dont Eiffel a discrètement indemnisé la veuve. Le 30 mars 1889, la Tour Eiffel est achevée, juste à temps pour l’ouverture de l’Exposition universelle en mai. Les ascenseurs sont presque plus compliqués à mettre en place et ils seront livrés quelques semaines après l’ouverture de l’Exposition.

Bertrand Lemoine est architecte ingénieur et historien. Il a été directeur de recherche au CNRS et directeur général de l'Atelier International du Grand Paris. C'est un spécialiste internationalement reconnu de l'histoire et de l'actualité de l'architecture, de la construction, de la ville et du patrimoine aux 19e et 20e siècles, en particulier de Paris, du Grand Paris et de la Tour Eiffel. Il est l’auteur de 43 ouvrages et de plusieurs centaines d’articles sur ces sujets. Il est actuellement consultant sur les questions architecturales, urbaines, numériques et énergétiques.

Cet article vous a plu ? Partagez-le

Réserver un billet

Gagnez du temps, achetez en ligne.

Horaires & Tarifs

Aujourd'hui : 09:30 - 23:00

Tarif : 29.40€

Découvrez la visite ascensionnelle la plus spectaculaire de Paris au tarif maximum de 29.40€ (billet adulte, accès sommet par ascenseurs).

Sur la même thématique

La Tour : clou de l’Exposition universelle de 1889

Comment la Tour a-t-elle été construite si rapidement ?

Comment étaient les ascenseurs aux débuts de la tour Eiffel ?

- Tarifs & Horaires

- Plan d'accès

- Haut de page

IMAGES

COMMENTS

La tour Eiffel [tuʁɛfɛl] ... Sa taille exceptionnelle et sa silhouette immédiatement reconnaissable en ont fait un emblème de Paris. ... Voici les principales dimensions de la tour Eiffel. Fondations Hauteur du sol (au-dessus du niveau de la mer) : 33,50 mètres;

Nous vous emmenons à la découverte de ce qui se cache sous la tour Eiffel et ses piliers. Les sous-sols de la tour Eiffel cachent bien évidemment les fondations du monument, bien ancrées à 7 mètres sous terre, sous chaque pilier. Ils hébergent aussi des locaux techniques propres à chaque pilier : principalement des machineries d ...

Démarrage du chantier et des fondations: 26 janvier 1887: Début du montage des piles: 1er juillet 1887 ... L'invention de la tour Eiffel. Le projet d'une tour de 300 mètres est né à l'occasion de la préparation de l ... "un tuyau d'usine en construction, une carcasse qui attend d'être remplie par des pierres de taille ou des briques, ce ...

Principales dimensions de la tour Eiffel. FONDATIONS. Altitude (par rapport au niveau de la mer) 33,50 mètres. Longueur de l'écart intérieur entre 2 piliers. 74,24 mètres. Longueur de l'écart extérieur entre 2 piliers. 124,90 mètres. 1er ÉTAGE.

115 mètres, 1430 m2. 3e étage. 276 mètres, 250 m2. Ascenseurs. 5 ascenseurs du sol au 2e, 2 batteries de 2 duolifts du 2e au sommet. Poids de la charpente métallique. 7 300 tonnes. Poids total. 10 100 tonnes.

Avec ce modèle d'organisation, la construction de la tour Eiffel va se faire très vite, au regard de la taille du chantier : quatre mois pour les fondations et vingt-deux mois seulement pour l'édification de la structure métallique verticale (10 mètres par mois pour le 1 er étage, 30 m/mois à partir du deuxième étage).

Il n'a fallu que 2 ans 2 mois et 5 jours pour construire la tour Eiffel. Commencé en janvier 1887, le chantier s'achève le 31 mars 1889. C'est une vitesse record si l'on songe aux moyens rudimentaires de l'époque. Le montage de la Tour est une merveille de précision, comme s'accordent à le reconnaître tous les chroniqueurs de l'époque.

It took just two years, two months and five days to build the Eiffel Tower. Construction work began in January 1887 and was finished on 31 March 1889. A record speed considering the rudimentary means available at that time. The assembly of the Tower was a marvel of precision, as all the chroniclers of the period agreed.

La conception. La tour se compose d'une pyramide à faces courbes. 50 ingénieurs et dessinateurs ont participé à sa conception et exécuté 5 300 dessins. Gustave Eiffel a publié une partie de ces dessins. Toutes les pièces (18 000 pièces différentes) ont été fabriquées dans l'usine Eiffel de Levallois-Perret.

Fondations de la tour Eiffel. Photos reproduites avec l'aimable autorisation de L'Illustration.com. Ce travail, qui comprenait le transport au loin de 5 351 m 3, fut terminé le 23 février et marcha avec une grande activité sous la direction de MM. Aubry et Huguet, entrepreneurs. Par certaines journées, on chargeait 350 tombereaux à deux ...

La tour Eiffel Compétence ... Sa taille : les quatre piliers, situés chacun à un point cardinal, sont inscrits dans un carré de 125 mètres de côté et fixés sur des fondations en béton. Pour couler celles-ci, il a fallu dégager 30 973 m3 de terre. À son inauguration, la Tour mesurait 312 m, mais l'installation de nouvelles antennes ...

Construction des piliers. La construction des piliers forment la seconde grande partie de la construction de la tour Eiffel, la première étant les fondations. Ces fondations cachent 4 massifs sur lesquels prennent appuis les arbalétriers, points de départ de la structure métallique. Mais ce point de contact est assez spécial, il est ...

1889. A sa naissance, avant de prendre le nom de son créateur, la tour Eiffel s'appelait la "Tour de 300 mètres". En effet, elle mesurait exactement 300 mètres de hauteur. Mais dès son inauguration, le 31 mars, son sommet est surplombé par un très grand mât permettant de faire flotter le drapeau français, faisant culminer la Tour à ...

Interprétation. La photographie, qui se prête particulièrement bien à ce genre de reportage, traduit parfaitement le montage précis et rapide de la tour Eiffel, tel qu'il a été prévu par Gustave Eiffel dans ses ateliers de Levallois-Perret et tel qu'il a été perçu par tous les observateurs, à savoir comme un immense jeu de Meccano où l'intervention humaine semble inexistante.

324 mètres. C'est la hauteur officielle de la tour Eiffel. Mais celle-ci varie de quelques centimètres au fil des saisons. La conséquence d'un phénomène bien connu des physiciens.

La Fondation d'entreprise de la Société de la Tour Eiffel a été créée en 2007 à l'initiative de la SIIC Société de la Tour Eiffel. Déterminée à s'engager dans une démarche sociétale, en liaison directe avec son activité et son héritage, elle a principalement pour objet : contribuer à la valorisation de l'image de ...

Elektrostal is a city in Moscow Oblast, Russia, located 58 kilometers east of Moscow. Elektrostal has about 158,000 residents. Mapcarta, the open map.

La campagne de peinture est un événement important de la vie du monument et revêt, comme tout ce qui est lié à la tour Eiffel, un caractère véritablement mythique : pérennité d'un ouvrage d'art connu dans le monde entier, couleur du monument symbole du paysage parisien, proues...

Elektrostal Geography. Geographic Information regarding City of Elektrostal. Elektrostal Geographical coordinates. Latitude: 55.8, Longitude: 38.45. 55° 48′ 0″ North, 38° 27′ 0″ East. Elektrostal Area. 4,951 hectares. 49.51 km² (19.12 sq mi) Elektrostal Altitude.

Elektrostal , lit: Electric and Сталь , lit: Steel) is a city in Moscow Oblast, Russia, located 58 kilometers east of Moscow. Population: 155,196 ; 146,294 ...

Modifié le : 21/03/19. En 2019, la tour Eiffel célèbre son 130ème anniversaire. 1889 fut en effet l'année de la naissance de la Tour. Retour sur les grands jalons de cette année-là. Dans le Paris de la « Belle époque », une étonnante tour métallique de plus de 300 mètres de hauteur fut érigée entre 1887 et 1889 à l'occasion ...

Speedtest Performance Russia Moscow Oblast Elektrostal. Elektrostal, Moscow Oblast, Russia has a median mobile download speed of 34.47 and a median fixed broadband download speed of 80.99.

Bertrand Lemoine est architecte ingénieur et historien.Il a été directeur de recherche au CNRS et directeur général de l'Atelier International du Grand Paris. C'est un spécialiste internationalement reconnu de l'histoire et de l'actualité de l'architecture, de la construction, de la ville et du patrimoine aux 19e et 20e siècles, en particulier de Paris, du Grand Paris et de la Tour Eiffel.