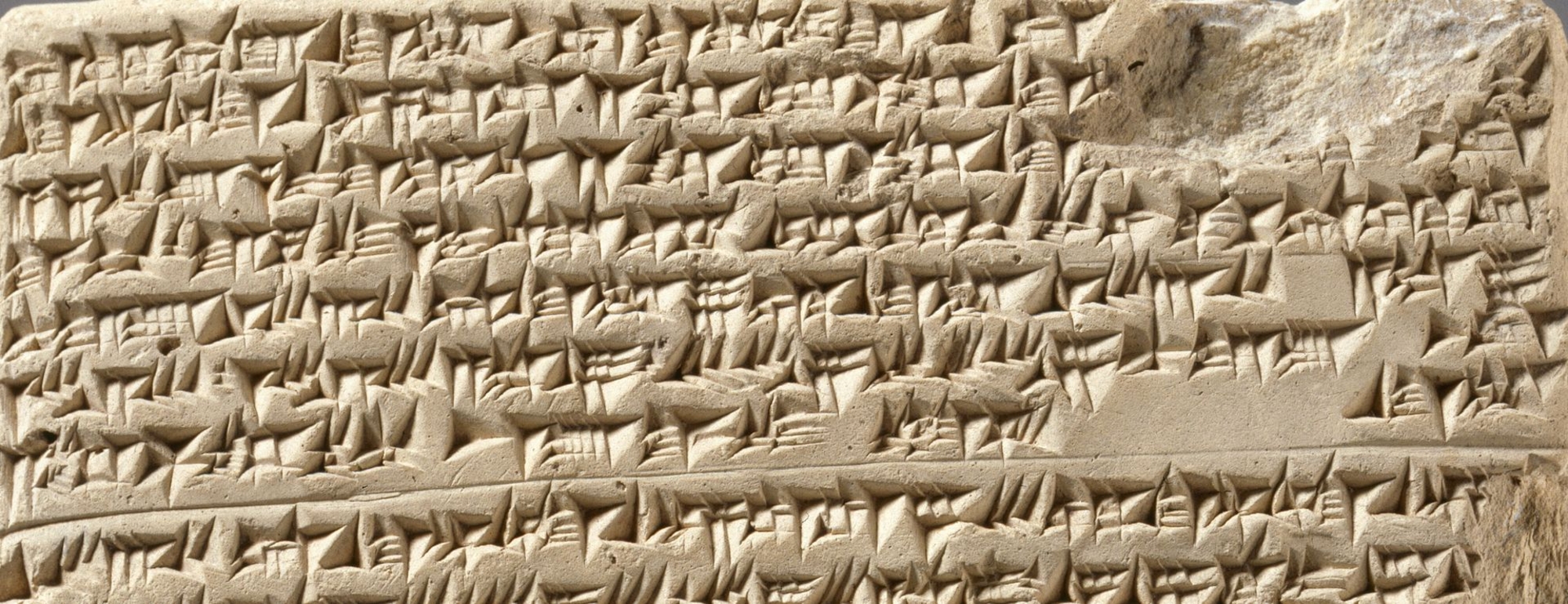

Orient cunéiforme

Les objets épigraphiques découverts sur les sites du Proche-Orient témoignent de la vie quotidienne, de l'univers symbolique et des modes de pensées des différentes cultures qui s'y sont succédé.

- archeologie.culture.fr

- patrimoineprocheorient.fr - (new window)

Diffuser la connaissance sur les sites menacés et attaqués du Proche-Orient pour permettre la poursuite des recherches et donner à voir ce que furent ces civilisations et ces sites universels.

Le mythe de la tour de Babel

- Partager sur Facebook

- Partager sur Twitter

La tour de Babel est l’un des monuments mythiques les plus connus. D’où provient ce mythe ?

Dans la Bible

« Tout le monde se servait d’une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l’Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar (Babylonie) et ils s’y établirent. Ils se dirent l’un à l’autre : ‘Allons ! Faisons des briques et cuisons-les au feu !’ La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent : ‘Allons ! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux ! Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre ! » Genèse 11, 1-5.

Plusieurs éléments du récit biblique sont tirés de l’histoire de la Mésopotamie. La tour de Babel, par exemple, a probablement été inspirée par grande ziggurat de Babylone. Nabuchodonosor II l’avait fait construire en l’honneur du dieu Marduk :

« Je m’appliquai à élever l’Etemenanki, la ziggurat de Babylone, pour faire rivaliser son sommet avec le ciel. Les peuples nombreux, que Marduk m’a confiés, (...) j’offris comme hommes de corvée à Marduk, pour construire l’Etemenanki et je leur fis porter des briques (…) J’érigeai sa base sur une hauteur de 30 coudées. Un temple haut, une chapelle sainte, j’érigeai pour Marduk, mon seigneur, au dernier étage, avec art ».

La tour était perçue comme le moyen de relier le ciel, le monde divin, symbolisé par le temple sommital, avec la terre et le monde souterrain dans lequel est ancrée la base de la ziggurat. La ville de Babylone était plurilingue au moment de la construction de la tour, on y parlait l’ akkadien , écrit en cunéiforme , mais aussi l’ araméen écrit en alphabet sur parchemin. La ville elle-même abritait des populations très diverses, avec notamment des groupes de déportés provenant des villes conquises par les rois.

La légende noire de Babylone

La légende noire de Babylone, ville orgueilleuse et viciée, provient de différentes sources.

Le récit biblique est marqué par l’expérience de l’exil forcé, à Babylone, de la population de Juda par Nabuchodonosor II , après les sièges de Jérusalem de 597 et 587 av . J.-C. Les auteurs grecs et romains véhiculent aussi une image déformée de l’Orient qui était leur ennemi au temps des guerres médiques (guerres d’Athènes contre la Perse).

Au Moyen Âge, cette image noire s’est transmise et il faut attendre les premières fouilles archéologiques et le déchiffrement du cunéiforme pour que la Mésopotamie soit perçue non plus comme l’antithèse de la civilisation mais comme l’un de ses berceaux.

Dans la peinture

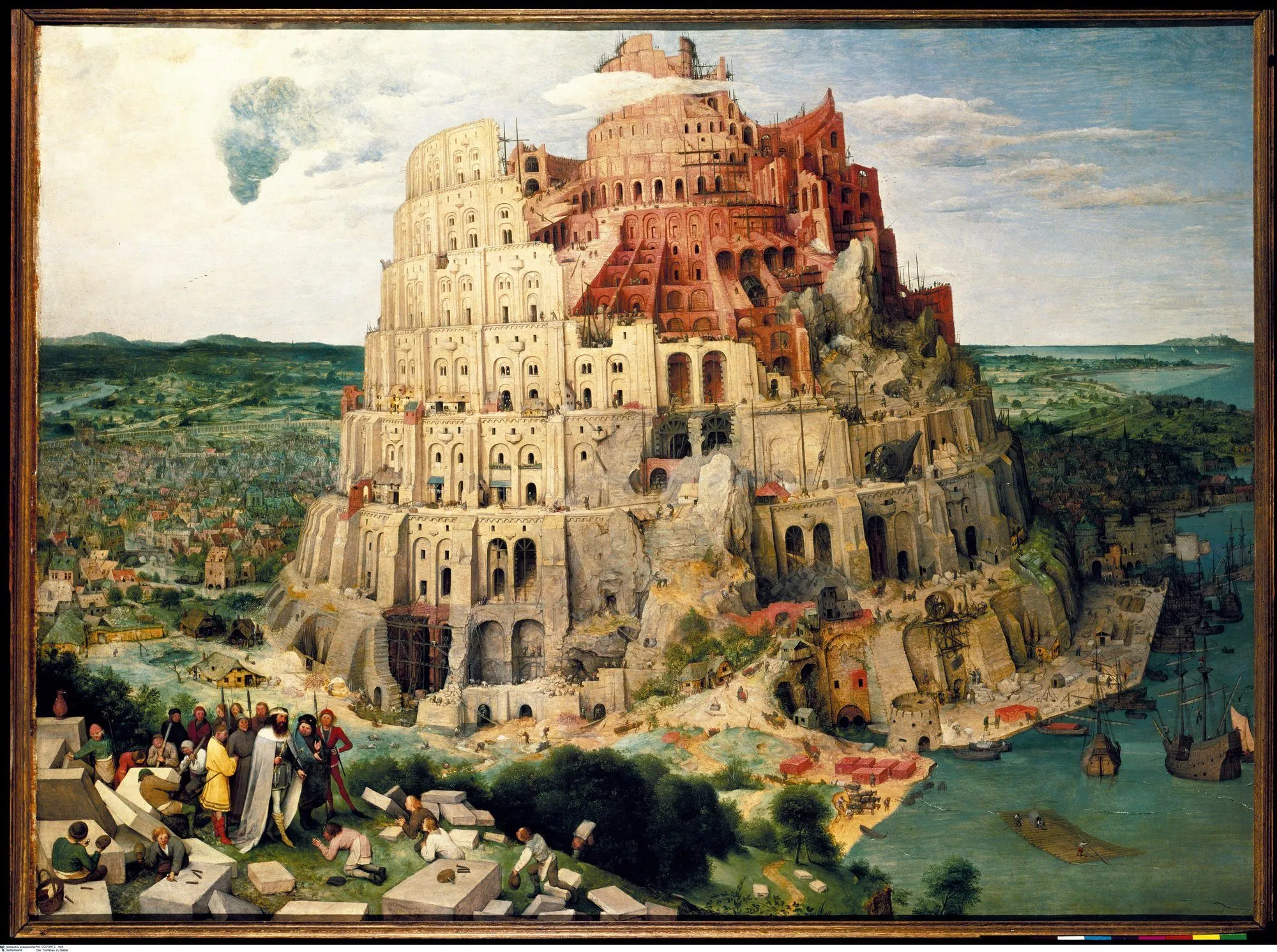

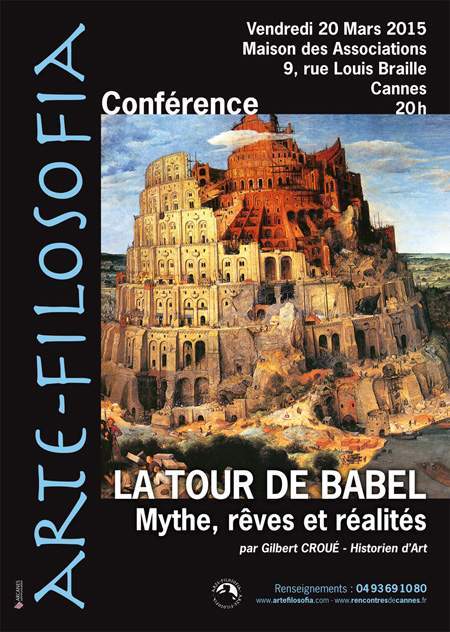

Avant la découverte de la tablette de l’Esagil, de très nombreuses peintures, enluminures et gravures représentent la tour de Babel en se fondant sur le récit Biblique. Rare sont les artistes qui imaginent alors une tour à base carrée.

En savoir sur Babylone

Consultez le titre consacré à Babylone dans la série Patrimoine du Proche-Orient : archeologie.culture.gouv.fr/babylone

Médias associés

Au cœur de la ville de Babylone, entre le début du 6e et le début du 5e siècle av. J.-C., se dressa dans toute sa majesté l’un des monuments les plus célèbres de l’Antiquité : la tour à étages, ou ziggourat, dédiée au dieu principal de la ville, Bêl-Marduk, et accolée au temple où résidait sa statue de culte, l’Esagil.

La ziggourat elle-même portait un nom distinct en langue sumérienne : Etemenanki, c’est-à-dire le « temple fondement du ciel et de la terre ». Elle illustrait la force symbolique de sa situation, au milieu de la ville qui était elle-même centre de l’univers, comme un pivot reliant la terre et ses tréfonds au ciel, résidence des dieux du panthéon mésopotamien. La date de l’édification initiale de l’Etemenanki reste matière à conjectures. Il faut attendre en fait une date assez tardive, à la fin du 2e millénaire, pour en trouver une mention écrite.

On situe vers le 12e siècle av. J.-C. la mise en forme d’une liste lexicale en écriture cunéiforme, appelée Tintir (l’un des noms sumériens de Babylone), qui enregistre les éléments marquants de la topographie de la ville et cite, dans sa quatrième tablette, la ziggourat en seconde position, juste après l’Esagil. Et ce n’est que dans une inscription du roi assyrien Sennachérib (704-681) que l’on voit l’Etemenanki cité dans un contexte historique précis, celui de la destruction que le roi ordonne des monuments de Babylone en 689 av. J.-C., pour la punir de s’être rebellée contre lui.

UN MILLE-FEUILLE ARCHITECTURAL

Selon les résultats des fouilles archéologiques allemandes menées au début du 20e siècle à Babylone, l’Etemenanki a compté trois strates successives de construction : une première structure, sur une base carrée de 65 mètres de côté, recouverte par une deuxième, établie sur un carré de 73 mètres de côté, qui fut porté à 91 mètres pour la troisième. Les spécialistes discutent encore sur l’attribution de ces différents niveaux de construction, un consensus se dégageant pour faire de la dernière structure l’œuvre des rois assyriens Assarhaddon (680-669) et Assurbanipal (668-630), achevée par les rois babyloniens Nabopolassar (626-605) et Nabuchodonosor II (604-562). C’est donc le deuxième état qui aurait été détruit en 689 av. J.-C. par Sennachérib, avant de faire l’objet d’une magnifique restauration.

La question de la hauteur et de l’organisation architecturale de la ziggourat fait encore débat, puisque rien n’a été retrouvé à Babylone de l’Etemenanki, si ce n’est sa plate-forme de fondation, établie effectivement sur une base d’à peu près 90 mètres de côté. Il existe deux thèses. La première s’appuie sur les données métrologiques fournies par une tablette cunéiforme, appelée « tablette de l’Esagil ». Rédigée en 229 av. J.-C., elle donne les dimensions de plusieurs bâtiments du sanctuaire de Marduk à Babylone, dont l’Etemenanki : la base de la ziggourat s’inscrit dans un carré de 90 mètres de côté et compte 6 étages, couronnés par un temple haut appelé šahuru.

Le premier étage est haut de 33 mètres, le deuxième, de 18 mètres, et chaque étage suivant s’élève à 6 mètres. Le šahuru mesure quant à lui 15 mètres de haut. La hauteur de l’ensemble s’établit donc à 90 mètres, et la tour à étages se présente comme une pyramide parfaite, s’inscrivant dans un cube aux arêtes de 90 mètres.

L’iconographie d’une stèle de pierre provenant vraisemblablement de Babylone conforte ces données : elle représente une ziggourat de 6 étages avec un temple au sommet. La seconde thèse reprend certains éléments de la tablette de l’Esagil, mais elle prend en compte les contraintes matérielles qu’entraîne une construction faite, pour l’essentiel, de briques d’argile séchées au soleil, dont les différents lits sont renforcés par des nattes de roseaux et par du bitume. Seul le parement extérieur de l’Etemenanki semble avoir été fait de briques cuites, certaines vernissées en bleu. Il existe, de ce fait, de réelles difficultés pour édifier, avec ce type de structure architecturale, un bâtiment aussi élevé par rapport à une base de 90 mètres de côté.

La tablette de l’Esagil mentionnerait donc des éléments réels et d’autres relevant d’une numération ésotérique ; la véritable hauteur de la tour aurait été, pour des raisons de stabilité, dans une proportion de deux tiers par rapport au côté du carré de base, c’est-à-dire environ 60 mètres.

La fonction de l’Etemenanki, comme celle de toutes les ziggourats de Mésopotamie, était de fournir, par son sanctuaire sommital, un complément au temple du bas, l’Esagil, où résidait le dieu Marduk. Les indications de la tablette de l’Esagil sont, de ce point de vue, très précises : le temple du sommet comprenait une entrée et une cage d’escalier menant probablement à une terrasse, une cour centrale de 65 mètres carrés et 7 pièces qui servaient de chapelle aux divinités : celle du dieu Marduk, probablement partagée avec Zarpanitu (ou Beltiya), son épouse divine, était la plus grande, avec 48 mètres carrés.

Le dieu disposait aussi d’une chambre à coucher de 37,5 mètres carrés, pourvue d’un lit majestueux de 4,5 mètres de long sur 2 mètres de large. Son père, le dieu Ea, occupait une chapelle à laquelle était associée une autre pièce pour son vizir, le dieu Nusku. Les anciens chefs du panthéon suméro-akkadien, les dieux Anu et Enlil, auxquels Marduk avait succédé comme roi des dieux, avaient droit à une chapelle commune, tandis que le fils de Marduk, le dieu Nabu, et son épouse, la déesse Tašmetu, occupaient chacun une chapelle de 18 mètres carrés. C’est donc l’élite du panthéon mésopotamien, depuis le 3e millénaire sumérien jusqu’à l’état du 1er millénaire, qui était logée au sommet de la ziggourat et qui y recevait un culte lié aux aspects célestes de ces divinités.

Les rituels qui s’y déroulaient n’ont pas été conservés, mais devaient certainement inclure des invocations aux étoiles, dans lesquelles s’incarnaient ces dieux. Ainsi, la fonction de la ziggourat et de son temple était avant tout religieuse, et ces deux édifices constituaient un espace sacré accessible seulement aux erib biti, les prêtres consacrés du temple. Les activités astronomiques et astrologiques, auxquelles se livraient les lettrés et les savants de Babylone, ne se déroulaient donc pas au sommet de l’Etemenanki, même si le sanctuaire de Marduk patronnait leurs activités et en conservait les écrits dans sa bibliothèque.

VICTIME D'UNE LENTE DÉCHÉANCE

Quelle que soit sa hauteur, la ziggourat de Babylone était sans doute le monument le plus spectaculaire de la ville, visible à des dizaines de kilomètres de distance dans la vaste plaine de Mésopotamie centrale. Elle témoignait de la présence de Marduk dans sa cité et de la protection qu’il étendait sur elle. Elle indiquait aussi l’endroit symbolique où se trouvait le centre de l’univers, selon la vision mésopotamienne du monde. Il n’est donc pas étonnant que les gens du pays de Juda, qui furent déportés en Babylonie à partir, surtout, de 587 av. J.-C., aient été impressionnés par cet édifice d’un style totalement inconnu à Jérusalem.

La Bible, qui connut à ce moment sa première véritable mise en forme, intégra donc la « tour de Babel » dans le récit de la Genèse, à la suite de l’épisode du Déluge. Elle en fit une marque de l’impossibilité pour l’humanité d’atteindre les cieux, malgré ses efforts pour bâtir un monument d’une élévation inédite. Et la situation contemporaine de Babylone, capitale cosmopolite d’un empire qui couvrait alors tout le Proche-Orient, illustrait bien la diversité des langues qui fut la conséquence de l’échec de l’entreprise.

Au-delà de ce mythe de la tour de Babel, la ziggourat de Babylone connut des vicissitudes que n’avait pas prévues Nabuchodonosor II lorsqu’il en paracheva le dernier état. La conquête de l’empire de Babylone par les Perses en 539 av. J.-C. entraîna l’abandon progressif des bâtiments religieux. La fragilité des constructions en briques crues fit que la tour se dégrada très vite. Les révoltes de Babylone contre le roi perse Xerxès en 484 av. J.-C. accélérèrent le désintérêt pour les monuments de la métropole mésopotamienne.

Lorsqu’Alexandre le Grand pénétra dans Babylone en octobre 331, l’Esagil et l’Etemenanki étaient en triste état, et le Conquérant décida de les restaurer. Mais son absence puis sa mort en 323 av. J.-C firent que les travaux n’avancèrent que très lentement. En fait, après l’enlèvement des déblais qui s’accumulaient sur la ziggourat, la restauration prévue ne fut jamais achevée. Le monument fut peu à peu désacralisé pour devenir, au fil des siècles, une carrière de briques ; celles-ci servirent à bâtir les maisons des villages qui s’implantèrent à l’emplacement de Babylone, quand la ville disparut dans les premiers siècles de l’ère chrétienne ; d’autres furent utilisées pour enrichir la terre des champs avoisinants.

Au bout du processus, il ne demeura plus que l’empreinte de l’Etemenanki, un carré marécageux de 90 mètres de côté, pourtant encore bien visible sur les photos satellite.

les plus populaires

Cet article a initialement paru dans le magazine Histoire et Civilisations. S'abonner au magazine

- Peuple et culture

A la recherche de la vérité...

La tour de Babel : signification symbolique

La tour de Babel : quelle interprétation ? Quelle est la signification de la tour de Babel dans la Bible ? Quelle dimension symbolique ?

Après la colère du Déluge et l’épisode de l’arche de Noé, Dieu conclut une alliance avec les hommes ; il les invite à se répandre et à se multiplier sur la Terre. Le peuplement se fait, différentes nations sont fondées et divers langages apparaissent. C’est alors qu’intervient l’édification de la tour de Babel :

1) Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. 2) Comme ils étaient partis de l’orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Schinear, et ils y habitèrent. 3) Ils se dirent l’un à l’autre : Allons ! faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. 4) Ils dirent encore : Allons ! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel , et faisons-nous un nom , afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. 5) L’Eternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. 6) Et l’Eternel dit : Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c’est là ce qu’ils ont entrepris ; maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu’ils auraient projeté. 7) Allons ! descendons, et là confondons leur langage, afin qu’ils n’entendent plus la langue, les uns des autres. 8) Et l’Eternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre ; et ils cessèrent de bâtir la ville. 9) C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que l’Eternel confondit le langage de toute la terre, et c’est de là que l’Eternel les dispersa sur la face de toute la terre. Livre de la Genèse, chapitre 9

Les hommes décident donc d’édifier une ville et une tour pour éviter leur dispersion sur le globe, et pour « se faire un nom ». La tour est donc sensée être le nouveau centre de l’humanité, permettant aux humains de former un seul peuple, parlant une seule langue, portant un seul nom, ce nom pouvant concurrencer le nom ineffable de Dieu.

Cette initiative ne plaît pas à Dieu, qui décide de confondre les langages et de disperser les hommes loin de la Tour. A noter que le mot Babel dérive de la racine hébraïque blbl , qui signifie « confondre » ou « bredouiller ».

Pourquoi Dieu rejette-t-il cette construction humaine ? Comment interpréter la tour de Babel dans la Bible ? Quel parallèle peut-on établir avec notre civilisation actuelle ?

Entrons dans la signification et le symbolisme de la tour de Babel.

Lire aussi notre article sur le symbolisme de la tour .

Soucieux d’éviter leur dispersion, les hommes décident de créer une ville-capitale autour d’une tour, laquelle apparaît comme le nouveau centre de l’humanité, voire le centre du monde et de l’univers. En effet, le sommet de cette tour est destiné à « toucher le ciel ».

C’est donc à une conquête du Ciel que se livrent les hommes : en s’appropriant le domaine du céleste, ils créent leur propre Loi, ils prennent la place de Dieu.

Ainsi, au lieu de s’unir autour de la loi divine, les hommes se rassemblent autour d’une construction matérielle, autour d’un axe du monde artificiel, conçu selon leurs propres règles.

Cette tentative montre l’incapacité de l’homme à reconnaître la prééminence de Dieu : la tour de Babel symbolise l’ ignorance autant que l’orgueil. Elle est l’expression même du péché :

- les hommes renient l’alliance qu’ils avaient passée avec l’Eternel,

- ils vénèrent un symbole artificiel,

- ils se rendent coupables d’ hybris , mot qui traduit la démesure humaine, mais aussi la tentative de l’Homme d’usurper les qualités divines. Ce désir irrationnel de puissance, doublé d’arrogance, annonce une chute prochaine.

La tour de Babel a quelque chose de monstrueux : ses dimensions gigantesques écrasent l’humanité au lieu de la libérer. Incapable de comprendre que seul le respect de la loi divine peut mener à la liberté, au bonheur et à l’épanouissement, l’Homme crée une société de violence et de souffrance : il se soumet à lui-même.

Précisément, la construction de la tour est une souffrance, puisque fondée sur le travail comme décrit dans Genèse 9, 3. L’Homme s’enchaine à lui-même, à ses passions et à son ambition déréglée. Ceci sous-entend la présence de tyrans qui imposent leurs symboles et leur loi sur le peuple.

La nature du châtiment de Dieu

Dieu réagit en dispersant les hommes et en faisant en sorte qu’ils parlent des langues différentes, sans possibilité de se comprendre. Rappelons qu’avant la construction de la tour de Babel, les hommes parlaient différentes langues, mais étaient en mesure de se comprendre.

Dieu sème donc la confusion et la discorde . La confusion constitue la nature même du châtiment : elle renvoie à l’erreur des hommes, qui confondent les plans terrestre et céleste.

Par ailleurs, la confusion est la marque d’une société décentrée, où chacun pense avoir raison, ou chacun se prend pour un Absolu.

En dispersant les hommes, Dieu les empêche de s’allier pour le concurrencer. On peut aussi penser qu’il les protège contre eux-mêmes, contre l’avènement d’un totalitarisme et d’un despotisme mondial. Mais en ne leur donnant plus la capacité de communiquer, de se comprendre, il rend aussi possible la guerre.

Au final, les hommes obtiennent ce qu’ils voulaient éviter : leur séparation, leur fragmentation.

La localisation de la tour : de Babel à Babylone

Selon le Livre de la Genèse, la tour de Babel est édifiée dans une plaine au pays de Schinear (ou Shinar), ce qui correspond au sud de la Mésopotamie, autrement dit la Babylonie.

La tour a souvent été comparée aux ziggurat mésopotamiennes, ces édifices religieux à degrés dotés d’un temple à leur sommet, symbolisant le lien entre la Terre et le Ciel. La ziggurat de Babylone comportait 7 étages.

Dans la Bible, Babylone représente la perversion de l’Homme qui se crée un faux Dieu païen à son image. Babylone est une cité où règnent en maître les passions et les instincts de domination et de luxure.

Cité splendide, luxuriante, Babylone ne pouvait que s’effondrer et disparaître, car bâtie uniquement sur des valeurs matérialistes. Babylone est donc l’antithèse de la Jérusalem céleste et du Paradis.

Notons que les mots Babel et Babylone ont la même racine étymologique.

Parallèle avec la civilisation occidentale

La tour de Babel évoque un centre matériel autant qu’un modèle unique, standardisé, auquel les habitants du monde doivent se soumettre. Ceci n’est pas sans rappeler les caractéristiques de notre civilisation occidentale , fondée sur un système économique individualiste, le matérialisme, le travail et l’exploitation.

Marquée par la démesure, la civilisation occidentale connaît un développement hors-sol , axé sur les villes et leurs centres d’affaires triomphants. Jamais rassasié, l’Homme occidental déploie son ambition de conquête dans tous les domaines, y compris le ciel et l’espace. La spiritualité passe au second plan, Dieu est oublié : l’Homme se considère comme le seul maître de la Nature et des éléments.

L’unité du monde occidental, dont le modèle s’étend désormais sur toute la planète (en particulier à travers l’usage d’une langue unique : l’anglais), s’est faite par la conquête, la colonisation et la domination.

Les dérives de notre civilisation annoncent sa chute prochaine : le changement climatique en cours peut être vu comme un nouveau déluge.

La tour de Babel : fin de la spiritualité ?

Les systèmes sociaux hégémoniques ou impérialistes ont tendance à vouloir effacer les langues régionales et imposer une langue unique. Or la capacité à comprendre une langue à partir d’une autre, par le jeu des équivalences, renvoie à l’approche symbolique et analogique qui constituent le fondement même de la spiritualité. C’est ce que René Guénon appelle le « don des langues ».

On pourrait donc dire que la tour de Babel annonce la fin de toute spiritualité.

Les représentations de la tour de Babel

La tour de Babel a largement été représentée au fil des siècles jusqu’à nos jours.

Parmi les représentations les plus célèbres, citons :

- les peintures de Pieter Brueghel ( La Grande tour de Babel, la Petite tour de Babel, XVIème siècle). L’artiste insiste sur le caractère instable et déséquilibré de la tour, qui a tendance à s’effondrer. La construction semble irrationnelle, absurde,

- les peintures d’autres artistes flamands de la Renaissance : Lucas van Valckenborch (en tête de cet article), Hendrik III van Cleve, Hans Bol, Lodewijk Toeput, Jacob Grimmer, Tobias Verhaecht,

- la représentation énigmatique de Monsù Desiderio (XVIIème siècle),

- la gravure Turris Babel d’Athanase Kircher (XVIIème siècle),

- la Confusion des langues de Gustave Doré (XIXème siècle),

- les œuvres de Maurits Cornelis Escher (XXème siècle),

- ou encore l’interprétation d’Endre Rozsda (XXème siècle).

La tour de Babel est souvent représentée sous la forme d’une spirale à étages, traduisant un désir d’élévation mais aussi une tendance au déséquilibre.

La tour de Babel et son symbolisme : conclusion

En construisant la tour de Babel, l’Homme pense pouvoir s’affranchir de Dieu. De même, il croit pouvoir échapper au châtiment divin en construisant une tour assez haute pour ne pas être menacée par les eaux d’un nouveau déluge.

Pourtant, du fait de ses dimensions monstrueuses, la tour de Babel contient en elle-même le déséquilibre , donc la chute et l’effondrement.

Symbole des pires illusions, la tour de Babel annonce une société de contrôle, sans âme, sans amour et sans avenir, où l’Homme se trouve écrasé par un monstre de technicité qu’il a lui-même créé. En tant que faux centre, la tour cache une confusion spirituelle qui se traduira bientôt par la violence, la souffrance et la discorde permanente.

L’union ne pourra être restaurée que par le Christ : c’est le miracle des langues à la Pentecôte ( Actes 2, 5-12 : le Saint-Esprit descend sur les apôtres, lesquels se mettent à parler toutes les langues) ou encore l’assemblée des nations au Ciel ( Apocalypse 7, 9-10 ).

Lire aussi notre article : La parole perdue : comment la retrouver ?

Cliquez ici pour écouter cet article en audio

Pour aller plus loin :

Qu’est-ce que la spiritualité ? Quel est le but à atteindre ? En quoi consiste la méthode spirituelle ? Quel lien avec la philosophie ?

Ce livre numérique pdf (216 pages) aborde les notions essentielles de la spiritualité à travers 65 textes

Modif. le 5 mai 2024

Vous pouvez noter cet article !

J’aime ça :.

Publié dans Ancien Testament , Christianisme , Judaïsme , Lieux et édifices et Spiritualité

IMPORTANT : ce site vit grâce à vos dons. Votre don, même modeste, est ESSENTIEL . Il permet d’assurer l’avenir d’un site qui aide chaque jour des milliers de personnes à avancer sur leur chemin. Un grand merci pour votre soutien à la Connaissance.

Le mythe de la tour de Babel

✔ j'enrichis ma culture personelle en abordant les cultures du monde. ✔ je produits différents types d'écrits., doc. 1 la référence.

Doc. 2 Brouillée ?

Doc. 3 Modernisée ?

Doc. 4 Réelle ?

Doc. 5 Vertigineuse ?

Supplément numérique

Une erreur sur la page une idée à proposer .

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

Oups, une coquille

j'ai une idée !

Nous préparons votre page Nous vous offrons 5 essais

LA TOUR DE BABEL – Mythe, rêves et réalités

- Explosion du nombre de gestes suicidaires chez les adolescentes en 2021 Alors que plusieurs indicateurs montrent une hausse des gestes suicidaires chez les jeunes, des données obtenues par «Libération» indiquent que ce phénomène inquiétant est presque exclusivement féminin.

- La pratique controversée de l'euthanasie psychiatrique et les pays où elle est pratiquée En janvier 2018, Aurelia Brouwers, une Néerlandaise de 29 ans, écrit sur Facebook : "je me prépare pour mon voyage. Merci pour tout. Je ne serai plus disponible à partir de maintenant".

- Euthanasie : L’Autriche légalise le suicide assisté pour les personnes atteintes d'une maladie grave ou incurable La justice a estimé que l'interdiction en vigueur violait les droits fondamentaux

- Un écran à lécher: la télé qui permet de "goûter" les plats à distance Dans "Estelle Midi" ce lundi sur RMC et RMC Story, Anthony Morel a présenté la télé inventée au Japon qui permet de "goûter" des plats.

- Une cape d'invisibilité développée par des chercheurs canadiens Les fans d’Harry Potter donneraient cher pour la tester. Malheureusement aucun d’eux ne pourra la recevoir à Noël. Car oui, des chercheurs ont développé une cape ressemblant furieusement à la cape d’invisibilité de Harry, mais celle-ci n’aura qu’un usage

- Première greffe d'un coeur de porc génétiquement modifié sur un humain SCIENCES Plusieurs gènes du cochon ont été désactivés afin d'éviter un rejet par le patient

- Afghanistan : les talibans contraints d’appeler à l’aide pour nourrir la population Cinq mois après la prise de pouvoir des talibans et sans aide internationale, l’Afghanistan a sombré dans l’une des pires crises humanitaires au monde. Les fondamentalistes islamistes font appel à la solidarité internationale.

- Inflation : Les prix de l’alimentaire vont encore augmenter Cela fait plusieurs mois qu’on parle du retour de l’inflation. Ce n’est plus un chiffre d’économistes mais bien une réalité que les Français vont sentir passer.

- Au Sri Lanka, les prix des denrées alimentaires ont bondi de 22,1% en seulement un mois L'économie de l'île a été frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19 et le gouvernement a été contraint d'imposer une large interdiction d'importer.

- Pourquoi un amendement excluant le pass vaccinal des bureaux de vote a-t-il été rejeté par l’Assemblée nationale? Un amendement visant à exclure la présentation du pass vaccinal des lieux d’exercice de la démocratie a été rejeté par l’Assemblée nationale. Le rapporteur souligne que la Constitution garantit déjà l’accès aux bureaux de vote à tous les citoyens, vacciné

- Jan 11 2022 Jan 11 2022 Jan 11 2022 Jan 11 2022 Jan 11 2022 Jan 11 2022 Jan 11 2022 Jan 11 2022 Jan 11 2022 Jan 11 2022

La tour de Babel : ce que l’archéologie révèle du mythe

Notre imaginaire s’est nourri du récit de la genèse, qui popularisa cette construction aussi démesurée que l’orgueil des hommes qui l’édifièrent. et si cette tour ne relevait pas que du mythe .

- Babylone , Sciences

- 28 Juin 2020

- aucun commentaire

Cet article a initialement paru dans le magazine Histoire et Civilisations. S'abonner

Au cœur de la ville de Babylone, entre le début du 6e et le début du 5e siècle av. J.-C., se dressa dans toute sa majesté l’un des monuments les plus célèbres de l’Antiquité : la tour à étages, ou ziggourat, dédiée au dieu principal de la ville, Bêl-Marduk, et accolée au temple où résidait sa statue de culte, l’Esagil.

La ziggourat elle-même portait un nom distinct en langue sumérienne : Etemenanki, c’est-à-dire le « temple fondement du ciel et de la terre ». Elle illustrait la force symbolique de sa situation, au milieu de la ville qui était elle-même centre de l’univers, comme un pivot reliant la terre et ses tréfonds au ciel, résidence des dieux du panthéon mésopotamien. La date de l’édification initiale de l’Etemenanki reste matière à conjectures. Il faut attendre en fait une date assez tardive, à la fin du 2e millénaire, pour en trouver une mention écrite.

On situe vers le 12e siècle av. J.-C. la mise en forme d’une liste lexicale en écriture cunéiforme, appelée Tintir (l’un des noms sumériens de Babylone), qui enregistre les éléments marquants de la topographie de la ville et cite, dans sa quatrième tablette, la ziggourat en seconde position, juste après l’Esagil. Et ce n’est que dans une inscription du roi assyrien Sennachérib (704-681) que l’on voit l’Etemenanki cité dans un contexte historique précis, celui de la destruction que le roi ordonne des monuments de Babylone en 689 av. J.-C., pour la punir de s’être rebellée contre lui.

UN MILLE-FEUILLE ARCHITECTURAL

Selon les résultats des fouilles archéologiques allemandes menées au début du 20e siècle à Babylone, l’Etemenanki a compté trois strates successives de construction : une première structure, sur une base carrée de 65 mètres de côté, recouverte par une deuxième, établie sur un carré de 73 mètres de côté, qui fut porté à 91 mètres pour la troisième. Les spécialistes discutent encore sur l’attribution de ces différents niveaux de construction, un consensus se dégageant pour faire de la dernière structure l’œuvre des rois assyriens Assarhaddon (680-669) et Assurbanipal (668-630), achevée par les rois babyloniens Nabopolassar (626-605) et Nabuchodonosor II (604-562). C’est donc le deuxième état qui aurait été détruit en 689 av. J.-C. par Sennachérib, avant de faire l’objet d’une magnifique restauration.

La question de la hauteur et de l’organisation architecturale de la ziggourat fait encore débat, puisque rien n’a été retrouvé à Babylone de l’Etemenanki, si ce n’est sa plate-forme de fondation, établie effectivement sur une base d’à peu près 90 mètres de côté. Il existe deux thèses. La première s’appuie sur les données métrologiques fournies par une tablette cunéiforme, appelée « tablette de l’Esagil ». Rédigée en 229 av. J.-C., elle donne les dimensions de plusieurs bâtiments du sanctuaire de Marduk à Babylone, dont l’Etemenanki : la base de la ziggourat s’inscrit dans un carré de 90 mètres de côté et compte 6 étages, couronnés par un temple haut appelé šahuru. Le premier étage est haut de 33 mètres, le deuxième, de 18 mètres, et chaque étage suivant s’élève à 6 mètres. Le šahuru mesure quant à lui 15 mètres de haut. La hauteur de l’ensemble s’établit donc à 90 mètres, et la tour à étages se présente comme une pyramide parfaite, s’inscrivant dans un cube aux arêtes de 90 mètres.

L’iconographie d’une stèle de pierre provenant vraisemblablement de Babylone conforte ces données : elle représente une ziggourat de 6 étages avec un temple au sommet. La seconde thèse reprend certains éléments de la tablette de l’Esagil, mais elle prend en compte les contraintes matérielles qu’entraîne une construction faite, pour l’essentiel, de briques d’argile séchées au soleil, dont les différents lits sont renforcés par des nattes de roseaux et par du bitume. Seul le parement extérieur de l’Etemenanki semble avoir été fait de briques cuites, certaines vernissées en bleu. Il existe, de ce fait, de réelles difficultés pour édifier, avec ce type de structure architecturale, un bâtiment aussi élevé par rapport à une base de 90 mètres de côté.

La tablette de l’Esagil mentionnerait donc des éléments réels et d’autres relevant d’une numération ésotérique ; la véritable hauteur de la tour aurait été, pour des raisons de stabilité, dans une proportion de deux tiers par rapport au côté du carré de base, c’est-à-dire environ 60 mètres.

La fonction de l’Etemenanki, comme celle de toutes les ziggourats de Mésopotamie, était de fournir, par son sanctuaire sommital, un complément au temple du bas, l’Esagil, où résidait le dieu Marduk. Les indications de la tablette de l’Esagil sont, de ce point de vue, très précises : le temple du sommet comprenait une entrée et une cage d’escalier menant probablement à une terrasse, une cour centrale de 65 mètres carrés et 7 pièces qui servaient de chapelle aux divinités : celle du dieu Marduk, probablement partagée avec Zarpanitu (ou Beltiya), son épouse divine, était la plus grande, avec 48 mètres carrés. Le dieu disposait aussi d’une chambre à coucher de 37,5 mètres carrés, pourvue d’un lit majestueux de 4,5 mètres de long sur 2 mètres de large. Son père, le dieu Ea, occupait une chapelle à laquelle était associée une autre pièce pour son vizir, le dieu Nusku. Les anciens chefs du panthéon suméro-akkadien, les dieux Anu et Enlil, auxquels Marduk avait succédé comme roi des dieux, avaient droit à une chapelle commune, tandis que le fils de Marduk, le dieu Nabu, et son épouse, la déesse Tašmetu, occupaient chacun une chapelle de 18 mètres carrés. C’est donc l’élite du panthéon mésopotamien, depuis le 3e millénaire sumérien jusqu’à l’état du 1er millénaire, qui était logée au sommet de la ziggourat et qui y recevait un culte lié aux aspects célestes de ces divinités.

Les rituels qui s’y déroulaient n’ont pas été conservés, mais devaient certainement inclure des invocations aux étoiles, dans lesquelles s’incarnaient ces dieux. Ainsi, la fonction de la ziggourat et de son temple était avant tout religieuse, et ces deux édifices constituaient un espace sacré accessible seulement aux erib biti, les prêtres consacrés du temple. Les activités astronomiques et astrologiques, auxquelles se livraient les lettrés et les savants de Babylone, ne se déroulaient donc pas au sommet de l’Etemenanki, même si le sanctuaire de Marduk patronnait leurs activités et en conservait les écrits dans sa bibliothèque.

Cliquez sur le lien pour lire la suite.

Lien : https://www.nationalgeographic.fr/histoire/la-tour-de-babel-ce-que-larcheologie-revele-du-mythe?fbclid=IwAR2oNa0Zl0SywEZU2NiQwu3321VexWdiAZrRoOWEHHpp8YehO3hhcLTw9ic

- ENSEIGNEMENTS

- 21 Juillet 2011 00:00

- 27 Juin 2011 00:00

L’homme derrière les «pourboires pour Jésus» identifié

- 28 Décembre 2013 00:00

Le juste vivra par la foi

- 13 Décembre 2010 00:00

La guérison du cœur

- 18 Mars 2011 00:00

Seigneur, brise mon cœur incirconcis !

- 20 Juillet 2010 00:00

Le langage de Dieu

- 15 Juillet 2011 00:00

- 29 Décembre 2013 00:00

L'émigration des Juifs français vers Israël explose en 2013

Grande-Bretagne : la scientologie reconnue comme religion

Laisse un commentaire.

Your email address will not be visible.

Avertissez-moi des commentaires suivants

- Les plus lus

Témoignage d'un ex-sataniste : Qui a échoué comme Satan ? Jésus est tout-puissant !

Le chrétien, la dîme et les offrandes: les bonnes questions à se poser , le chrétien et la sexualité, le chrétien et la contraception, se dépouiller du vieil homme pour découvrir son identité en christ, la perception de la dot est-elle une pratique chrétienne .

- FAUSSES DOCTRINES

Dieu n'est pas une trinité

Pourquoi shora kuetu dérange-t-il autant , le ministère de la femme, l'importance d'être rempli du saint-esprit, dernières publications.

Tenir ferme en Mashiah dans un monde à l’agonie

- 9 Janvier 2022 01:58

Être sobre et modéré

- EXHORTATIONS

- 26 Décembre 2021 16:48

Lettre ouverte aux religieux

- 26 Décembre 2021 14:28

Témoignage : Libérée de l’impudicité

- 26 Décembre 2021 13:17

Quand Satan t’apporte malgré lui un message qui te donne la paix

- 18 Novembre 2021 22:59

Pourquoi la majorité des chrétiens rateront l’enlèvement ?

- ENLÈVEMENT DE L'EGLISE

- 18 Novembre 2021 13:08

Le naufrage du couple : les raisons et le remède

- 15 Octobre 2021 07:39

Chrétien, tombé plus bas que terre…

- 12 Octobre 2021 15:51

Les petites histoires de le vie chrétienne: Le patient heureux

- 27 Septembre 2021 20:00

Doit-on souffrir en Mashiah ?

- 3 Juillet 2021 14:01

À propos des dokimos

LES DOKIMOS: Un magazine et un webzine au service de la sainte doctrine

Les Dokimos.

24 rue Charles Fourrier 91000 EVRY France

Téléphone et Fax

Restez en contact avec nous, catholicisme, doctrine biblique, eschatologie, enseignements, évangélisation, exhortations, fausses doctrines, faux miracles, guerres et conflits, légalisme religieux, nouvel ordre mondial, persécutions, prédications, protestantisme, shora kuetu, témoignages, nous contacter.

- Enseignement

Contenu proposé par

Il n’y a pas de Lumniz à gagner car tu as déjà consommé cet élément. Ne t'inquiète pas, il y a plein d'autres contenus intéressants à explorer et toujours plus de Lumniz à gagner.

La tour de Babel

Pourquoi existe-t-il plusieurs langues ? Entre mythe et réalité, la Tour de Babel donne quelques éléments de réponse un peu fantastiques, mais cette histoire, se cache peut-être une autre tour, qui elle est bien réelle.

Le mythe de la tour de Babel

Une tour pour monter au ciel, traverser les nuages et atteindre le divin. Ce projet délirant des bâtisseurs aux temps lointains, après le déluge est freiné par une intervention divine. Chacun se met à parler une autre langue, et le manque de communication met fin à ces envies mégalomanes de rivaliser avec Dieu. S’en suit un abandon du chantier, chacun allant dans une direction différente.

La grande Ziggourat de Babylone

L'histoire de la tour de Babel, fait écho à un projet pharaonique au cœur de Babylone qui a existé en 600 ans Av. J-C. Construite par Nabuchodonosor II, cette tour rectangulaire, ou ziggourat, qui signifie tour entre le ciel et la terre, avait 60 mètres de hauteur. Elle est laissée à l’abandon, et fut engloutie peu à peu par le sable.

Réalisateur : Laure Coeroli Fernandez

Auteur : Anne-Laure Gérôme

Producteur : France 3 Corse ViaStella

Diffuseur : France 3 Corse ViaStella

Année de copyright : 2018

Année de production : 2018

Année de diffusion : 2018

Publié le 28/06/21

Modifié le 14/06/22

Ce contenu est proposé par

- Je crée mon compte

- Je me connecte

Gagne des Lumniz, passe de niveau en niveau et révèle tes talents en remportant des défis !

Rejoins-nous dans la communauté Lumni pour encore plus de fun ! Si tu n’en as pas, crée ton compte : c'est gratuit .

Découvre chaque semaine, les nouveautés éducatives pour apprendre autrement dans ta boite e-mail.

Les paramètres de notifications sont bien enregistrés. Tu pourras à tout moment les modifier plus tard dans "Mes notifications"

Reçois les actualités du niveau scolaire qui t'intéresse sur ton application !

Horizons Théosophiques

Passé, présent, futur, webzine de la loge unie des théosophes.

Faire connaître les enseignements fondamentaux de la Théosophie originale tels qu'ils ont été transmis dans les écrits de H.P. Blavatsky et de W.Q. Judge.

LETTRE N°77 – L’ATLANTIDE : Y A-T-IL UNE RÉALITÉ DERRIÈRE LE MYTHE ?

- Suivant >

La Tour de Babel : mythe ou réalité historique ?

La Tour de Babel réalité allégorique, mystique ou historique ? Babel et l’idée de « confusion », de manque de sagesse et d’unité des hommes. Idées à prendre en compte. Différentes interprétations du récit. Le sens du nom Babel pourrait être « maison de Dieu » pour Voltaire. La genèse de l’homme, l’éxil terrestre, récit de Noé et sa descendance. Décoder le mode de datation des anciens. Nemrod, son empire. Eléments de l’histoire du peuple juif. Récit biblique de la Tour de Babel, la ziggourrat, dans la Genèse, chapitre 11. L’Alliance divine. Péchés d’orgueil des hommes. Dispersion des hommes. Un mythe emprunté à des traditions très anciennes. Comparaison des mythes. L’avis des spécialistes : érudits, checheurs humanistes et des traditionnels religieux. Interprétations. Sens « ésotérique » possible. Fonder une fraternité parmi les hommes. Comparaison avec le mythe de Prométhée. La loi divine. L’intervention divine. La loi d’évolution. Le grand travail des archéologues et chercheurs scientifiques. Les civilisations anciennes : Assyrie, Mésopotamie, Babylone, les Mèdes, le grand bâtisseur Nabuchodonosor II. Les récits d’Hérodote. Déportations. Libération des juifs par Cyrius. Le développenet de l’écriture. Début du monothéisme. Babel renvoit à Babylonne, la Porte de Dieu. Le travail des scribes. Symbolisme de la Tour de Babel : union au divin, le dieu Mardouk, les 7 planètes sacrées, Mages et astrologues, Nébo ou Nabou, dieu de la Sagesse. Interprétation théosophique du mythe : le symbole du nombre 7, un lieu mystique, pas de trace de l’auteur, le passé très lointain de l’humanité, une famille unie à son origine, l’apport de l’Orient, la tradition ésotérique, sauvegarde de la Sagesse divine, les initiés. Symboles : de la « brique cuite », des sept étages de la tour, le divin dans l’homme, les centres initiatiques, le rôle de Yahvé, les religions. Revenir à l’idées d’un même divin, d’unité, de communion, de compassion entre les hommes.

Notre lettre d'information

La tour de Babel, malédiction heureuse

Louis-jean calvet.

Grands Dossiers N° 37 - Déc 2014/ jan-fév 2015

De la tour de Babel, il ne reste pas trace, et c’est normal : elle ne fut jamais achevée, à cause de la punition divine qui vaut encore aujourd’hui aux hommes de ne pas tous parler la même langue. Une punition ? Est-ce bien sûr ?

« Toute la terre avait un seul langage et un seul parler. Or il advint, quand les hommes partirent de l’Orient, qu’ils rencontrèrent une plaine au pays de Shinear et y demeurèrent. Ils se dirent l’un à l’autre : “Allons ! Briquetons des briques et flambons-les à la flambée !”

La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier.

Puis ils dirent “Allons ! Bâtissons-nous une ville et une tour, dont la tête soit dans les cieux et faisons-nous un nom, pour que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre !” Iahvé descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l’homme, et Iahvé dit : “Voici qu’eux tous forment un seul peuple et ont un seul langage. S’ils commencent à faire cela, rien désormais ne leur sera impossible de tout ce qu’ils décideront de faire. Allons ! Descendons et ici même confondons leur langage, en sorte qu’ils ne comprennent plus le langage les uns des autres.” Puis Iahvé les dispersa de là sur la surface de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel. Là, en effet, Iahvé confondit le langage de toute la terre et de là Iahvé les dispersa sur la surface de toute la terre. (Genèse XI, 1-9) (1) »

Voilà donc comment, dans la Bible, Dieu mit fin [...]

Vous êtes déjà abonné ?

Également dans le dossier

- Les mythes ont une histoire, et une préhistoire (accès libre) Nicolas Journet

- Existe-t-il des mythes universels ? Rencontre avec Jean-Loïc Le Quellec Propos recueillis par Nicolas Journet

- De quoi les mythes parlent-ils ? Nicolas Journet

- Comment remonter aux sources des mythes Julien D'Huy

- Les Grecs croyaient modérément en leurs mythes Entretien avec Marcel Detienne Propos recueillis par Régis Meyran

- Ils ont fait parler les mythes Points de repères

- Les autochtones, nés de la terre ? Nicolas Journet et Bernard Champion

- Le Déluge : légende ou accident climatique ? Régis Meyran

- Les héros civilisateurs, bienfaiteurs et bandits Salvatore d'Onofrio

- L'éternel retour de la fin du monde Christine Dumas-Reungoat

- Oedipe, héros complexe Nicolas Journet

- Sisyphe, triste champion de l'immortalité Jean-Michel Besnier

- Prométhée, désormais mal-aimé Dominique Lecourt

- Le matriarcat, mythe ou paradis perdu ? Nicolas Journet

- Le grand réveil de Pachacutec Régis Meyran

- Léviathan, monstre destructeur ou puissance protectrice ? Lucien Fauvernier

- Le bouc émissaire : du rite au mythe Entretien avec Lucien Scubla Propos recueillis par Nicolas Journet

- Les habits verts de l'apocalypse Hicham-Stéphane Afeissa

- Bibliographie du dossier Les grands mythes (accès libre)

De la ziggurat à la tour de Babel. Origines et évolutions d’un mythe

- Référence bibliographique

Bord Lucien-Jean. De la ziggurat à la tour de Babel. Origines et évolutions d’un mythe. In: Iconographica. Mélanges offerts à Piotr Skubiszewski. Poitiers : Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, 1999. pp. 15-22. ( Civilisation Médiévale , 7)

www.persee.fr/doc/civme_1281-704x_1999_mel_7_1_938

- RIS (ProCite, Endnote, ...)

- La ziggurat babylonienne [link]

- Les sources du récit de Gn 11 [link]

- L'exégèse juive antique et le syncrétisme judéo-hellénistique [link]

- L’exégèse des Pères [link]

Texte intégral

Lucien-Jean BORD, o.s.B.

Nébroth avec ses peuples élevait donc une tour qui figurait l’orgueil impie, et c’est un juste châtiment que subit son intention mauvaise1.

Cette phrase de saint Augustin, qui conclut la première partie de l’explication du récit de Gn 11, 1-9, constitue un bon résumé de l’attitude des Pères de l’Église face à l’exégèse du récit de la tour de Babel. En plaçant la question de Babel au cœur de son interrogation sur la Cité de Dieu et en posant l’opposition entre la Babylone déchue et la Jérusalem céleste, l’évêque d’Hippone donne au problème de la ville et de sa fameuse tour une importance qui va marquer toute la lecture chrétienne de cette péricope de la Genèse2. C’est donc dans les premiers siècles de l’Église que s’établit ce qui allait devenir la lecture théologique de Babel, sur laquelle nous aurons à revenir. Un simple parcours de la littérature chrétienne ancienne, en regard du laconisme biblique, laisse entrevoir dans l’exégèse patristique une multiplicité de sources et des emprunts évidents à d’autres lectures des versets de la Genèse. Avant de nous intéresser à ces dernières, nous devons nous interroger sur l’historicité de la tour de Babel, source première du texte biblique.

La ziggurat babylonienne

Nous ne pouvons entrer ici dans les détails concernant l’origine et l’évolution des temples à plate-forme dans le Proche-Orient ancien et nous renvoyons, pour ce point, à l’excellent article de Th. A. Busink3. Disons simplement que cette évolution du temple à plate-forme unique par multiplication des structures étagées, apparaît au début de la lile dynastie d’Ur, sous le règne d’Ur-Nammu (2112-2095 av. J.-C .) qui fit ériger ce type de sanctuaire dans

LUCIEN-JEAN BORD

les villes d’Ur, Eridu, Uruk et Nippur. La ziggurat consistait en une superposition de terrasses en retrait les unes des autres, desservies par des escaliers. Le cœur de la structure était édifié en briques crues alors que les escaliers et le revêtement extérieur utilisaient des briques cuites, un mortier de bitume cimentant l’ensemble. La ziggurat d’Ur, qui est actuellement la mieux connue pour la période ancienne, avait une base rectangulaire de 60 x 45 m et possédait trois étages successifs couronnés par un sanctuaire. La construction des ziggurat s’est poursuivie tout au long de la période paléo-babylonienne et des traces de ces édifices ont été retrouvées dans la plupart des grandes cités : Larsa, Borsippa, Babylone, Kis, Sippar, Assur, etc. Il est intéressant de noter que ce genre de lieu sacré ne s’est pas limité à la Mésopotamie mais que des ziggurat ont été également érigées, plus tardivement, dans des capitales comme Choga-Zanbil (Elam). Les souverains de la période néo-assyrienne et néo-babylonienne (Ville-Vie s. av. J.-C.) se sont fait gloire d’avoir restauré et relevé les anciennes ziggurat et d’en avoir édifié de nouvelles comme celle de Sargon II (721-705 av. J.-C.) dans sa nouvelle capitale Dur-Sarukkin (Khorsabàd).

La plus célèbre de ces constructions est évidemment celle de Babylone, nommée é.temén.an.ki {le temple du fondement du ciel et de la terre), édifiée par Hammurabi (1792-1750 av. J.-C.). Ruinée par Sennacherib (704-681 av. J.-C.), la ziggurat de Babylone fut relevée par Asarhaddon (680-669 av. J.-C.) et son successeur Assurbanipal (688-627 av. J.-C.), de nouveau endommagée au temps de la révolte de Samas-suma-ukîn (666-648 av. J.-C.) puis restaurée par Nabû-apla-usur (Nabopolassar, 625-605 av. J.-C.) et achevée sous Nebuchadnezzar II (Nabuchodonosor, 604-562 av. J.-C.). Cette restauration fut l’occasion d’un agrandissement de la ziggurat de Babylone dont la hauteur fut portée, pour la première fois, à sept étages. Détruite en presque totalité, l’é.temen.an.ki nous est connu par ses traces au sol mais aussi par la description qu’en donna Hérodote4 et les indications figurant sur une tablette dite «tablette de l’Esagil », copie du lile s. d’un document du Vie s. av. J.-C5. C’est donc cette construction que connurent les Juifs du royaume de Juda déportés en Baby Ionie par Nabuchodonosor après la chute de Jérusalem en 587 av. J.-C. Avec ses sept étages s’élevant d’une base carrée de 90 m de côté, l’é. temen. an. ki devait être un édifice grandiose et il n’est pas étonnant qu’il ait fortement impressionné les déportés de Juda, symbolisant en quelque sorte la ville et le peuple qui les avait vaincus.

S’il est aisé de comprendre comment ce symbole de la grandeur babylonienne a pu devenir, chez les vaincus, celui de l’oppression, c'est-à-dire de l’opposition au Dieu d’Israël, on voit mal comment on a pu passer d’un lieu de culte, reconnu comme tel, à l’image de l’orgueilleuse construction des hommes pour escalader le ciel. Certains éléments se trouvent dans le récit de la Genèse ainsi que dans ses sources.

DE LA ZIGGURAT À LA TOUR DE BABEL

Les sources du récit de Gn 11

La source première est, bien entendu, celle que nous venons d’évoquer, les Hébreux déportés en Baby Ionie et confrontés à une architecture dont ils n’interprètent pas exactement le sens ni la fonction première, synthèse visible de la création où l’on retrouvait la masse d’eau primitive (Abzu) sur laquelle repose la terre (Ki) et qui est surmontée par le ciel (An)6. Le nom de la ziggurat de Babylone, é.temen.an.ki, de même que celui de la ziggurat de Larsa, é.dur.an.ki (temple du lien du ciel et de la terre), attestent ce rôle. Ce que nous rapporte la péricope biblique est bien éloigné d’une telle symbolique et le but de la construction est clairement indiqué : «Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux ! Faisons-nous un nom et ne soyons plus dispersés sur la terre ! » (Gn 11, 4). L’expression «être dispersé à la face de la terre » reprend le verbe qui se rencontre déjà en Gn 9, 19 pour indiquer le peuplement de la terre comme une dispersion des descendants de Noé, reprenant d’ailleurs le commandement de Dieu exprimé en Gn 1, 28. Voici donc le cadre dans lequel les rédacteurs bibliques situaient leur récit, en le rattachant non seulement à l’ après-déluge mais à l’ensemble de leur conception de l’histoire comme un tout. Cette volonté de rattachement littéraire montre qu’ils étaient parfaitement conscients de l’inadéquation de cet épisode à l’histoire des patriarches et nous incite à y voir l’inclusion d’une source externe à l’histoire de Noé et de ses descendants immédiats.

Cela est encore confirmé par la suite du récit, avec le châtiment qui s’abat sur les coupables : confusion des langues et dispersion (Gn 11, 7-9). Il est évident que nous sommes en présence d’un écrit polémique dirigé contre l’oppresseur babylonien et appelant le châtiment divin sur la capitale de l’empire, mais quelle peut bien être l’origine de cette «confusion des langues » ? C’est S.N. Kramer7 qui a attiré l’attention des chercheurs sur un texte sumérien datant de la lile dynastie d’Ur et provenant des fouilles de Kis8, reconnu comme l’une des origines possibles du récit biblique. Nous ne pouvons donner ici l’ensemble du texte ni même toute la partie concernant l’unité puis la division des langues, mais en voici, les principaux extraits :

140 En ces jours les pays de Subur (et) d’Hamazi 141 étaient en harmonie de langage (...) 145 L'univers en son entier, le peuple à l’unisson [...] à Enlil dans une seule langue (...) 150 Enki (...) 154 changea la parole dans leurs bouches, [il mit] la lutte entre 155 entre les langues des hommes (alors que jusqu’à présent) il n’y avait eu qu’une seule (langue).

L’ensemble du texte nous permet de comprendre que la fin d’un âge d’or résulte d’une rivalité entre les dieux Enlil et Enki, ce dernier divisant les langues pour que l’humanité ne puisse plus adresser ses louanges unanimes au seul Enlil9. Ce mythe sumérien n’a pas connu le même écho dans la littérature assyro-babylonienne que celui du déluge (Atra-hasis), mais il n’en était pas moins connu et doit être considéré, ainsi que l’établit A. Caquot10, comme l’origine de la fable 143 du recueil d’Hygin qui la donne comme une légende argienne concernant Phoroneus :

Hominis ante sécula multa sine oppidis legibusque vitam exegerunt, una lingua loquentes, sub Jovis imperio, sed postquam Mercurius sermones hominum interpretatus est, unde hermeneutes dicitus esse interpres (...) idem nationes distribuii tum discordia inter mortales esse coepit quod Jovi placitum non est itaque exordium regnandi tradidit Phoroneo...

Les mutations subies par le vieux mythe sumérien nous permettent de mieux comprendre celles que la Bible a imposé à ce même récit et qui sont de trois ordres. D’abord un changement de lieu, Babylone remplaçant Ur, et nous avons déjà indiqué que le lieu n’est pas indifférent puisqu’il se rattache à une volonté polémique autant qu’à l’expérience physique des déportés de Juda ; on peut en outre comprendre qu’à la construction du monde par les dieux du mythe est substituée la construction de son image (ziggurat) par les hommes. Ensuite, tout comme la légende argienne remplace Enlil et Enki1 1 par Jupiter et Mercure, les scribes bibliques vont substituer yhwh à Enlil et, par obligation hénothéiste (sinon déjà monothéiste), les hommes à Enki. Enfin, il n’était évidemment pas possible de conserver une rivalité entre dieux comme cause de la division des langues et il faut rechercher dans le nom même de la ziggurat de Babylone, é.temen.an.ki (temple du fondement du ciel et de la terre), l’idée initiale qui va aboutir à la construction d’un monument destiné à atteindre la voûte céleste. Il devait en effet être particulièrement abominable pour les milieux sacerdotaux juifs d’entendre qu’un monument bâti de main d’homme était le fondement de la terre et des cieux.

Ce récit n’a pas été composé pour le Livre de la Genèse, mais il existait et a été introduit, fort maladroitement d’ailleurs, à l’intérieur d’une généalogie des patriarches qu’il interrompt12. Cela nous permet donc de postuler et la préexistence d’un récit juif de la tour de Babel avant

la compilation finale de la Genèse et le besoin qu’ont ressenti les compilateurs de l’inclure dans l’histoire des patriarches. Au vu du côté polémique de la péricope, on comprend qu’il s’agissait de «flétrir», en quelque sorte, l’image de la capitale mésopotamienne dès la plus haute antiquité, dès sa création, et cela nous renvoie une fois de plus à l’Exil et aux haines tenaces que la destruction de Jérusalem et la déportation de ses habitants ont pu générer. Il y a par ailleurs, de la part des rédacteurs, une volonté de rattacher l’événement-Babel à T évènement-Création, en marquant l’opposition entre l’œuvre de Dieu et celle des hommes. Cela se remarque particulièrement dans le fait que le matériau de la ville et de la tour est fait suivant le schème «l’homme prend la terre et avec le feu crée la brique », qui renvoie au «Dieu prend la terre et avec son souffle crée l’homme » de Gn 2, 7 ; de même, la réaction de yhwh «voici que tous font un seul peuple » (Gn 11, 6) renvoie au «voici que l’homme est devenu comme l’un de nous » du récit de la chute (Gn 3, 22).

Ces quelques points, s’ils nous permettent de mieux situer l’objet de l’incise sur la tour de Babel dans le texte biblique et de percevoir les mécanismes de transformation du vieux mythe sumérien, ne nous permettent cependant pas encore de comprendre comment on en est passé à la floraison des commentaires ultérieurs. Il nous faut donc recourir à des sources plus tardives.

L'exégèse juive antique et le syncrétisme judéo-hellénistique

En tout premier lieu, nous trouvons les commentaires midrashiques et particulièrement le midrash de la Genèse (Bereshit Rabba13) qui, en regroupant les légendes contenues dans les diverses sources, est le support privilégié de la lecture haggadique14 de la Torah. Ainsi que le fait remarquer H. Bost15, les commentaires midrashiques tissent un réseau autour des deux grands axes du texte : la tour, les hommes et Dieu. Pour la plupart de ces textes, la préoccupation première est de savoir pourquoi les hommes ont entrepris la construction. Le Talmud synthétise les diverses réponses en trois points : «Les hommes qui projetaient de construire la tour de Babel formaient trois catégories. Ceux de la première disaient : allons jusqu’au ciel et demeurons-y. D’autres disaient : allons jusqu’au ciel et nous y pratiquerons l’idolâtrie. Ceux de la troisième catégorie disaient : montons-y pour faire la guerre à Dieu16 ». On doit y ajouter la crainte que le ciel ne se fende à nouveau et provoque un déluge, d’où la volonté de construire un «pilier» qui soutienne la voûte céleste17, ce dernier point n’étant pas sans rappeler la vocation première de la ziggurat, «fondement du ciel et de la terre », et il est aisé d’en retrouver ainsi l’origine. Le châtiment est également compris à la lumière des légendes juives qui, contrairement au texte biblique, s’étendent complaisamment sur les résultats de la confusion des langues (mésentente, violence, meurtre) et la ruine de la

tour. De plus, le Targum affirme que la langue commune était celle de la création, celle «avec laquelle le monde fut créé18». En introduisant cet élément, le Targum confère à l’histoire de Babel la dimension d’une catastrophe linguistique.

L’exégèse juive traditionnelle, que nous évoquons ici19, doit être complétée, pour le cas qui nous intéresse, par toute une littérature qui s’est développée, dans les siècles précédant et suivant le début de T ère chrétienne, parmi la Diaspora juive méditerranéenne, et dont le troisième livre des Oracles Sibyllins ainsi que Philon d’Alexandrie (De confusione mundi ) sont les représentants les plus connus. Dans ces deux cas, nous sommes en présence de documents hybrides, relevant à la fois de la lecture haggadique et d’un souci apologétique envers le monde hellénistique. À titre d’exemple, citons simplement la manière dont les Oracles Sybillins présentent le récit de la tour de Babel :

Or quand ce fut le moment de s'accomplir pour les menaces que le Grand Dieu avait proférées jadis contre les mortels lorsqu’ils avaient entrepris d’édifier une tour au pays d’Assyrie (ils étaient tous de même parler et voulaient s’élever jusqu’au ciel étoilé), l’Immortel aussitôt chargea les souffles de l’air d’une grande violence et ces vents jetèrent à bas la grande tour et excitèrent entre les hommes une mésentente mutuelle : voilà pourquoi les mortels donnèrent le nom de Babylone à la ville. Lorsque la tour fut tombée et que les langues des hommes se furent altérées en parlers de toute espèce, toute la terre se remplit de rois locaux. C’était alors la dixième génération d’hommes sortis du sol, depuis que le déluge s’était abattu sur les premiers humains. Et Cronos, Titan et Japet devinrent rois...20.

Ce passage, ainsi que l’a démontré H. Bost21, résulte de la réunion de deux systèmes mythologiques ; d’une part la mythologie grecque, qui avait déjà opéré la fusion de la Titanomachie et du cycle des Aloades, et d’autre part l’assimilation des «fils de Dieu » de Gn 6, 4 à des anges déchus et le devenir de leur progéniture (nephilîm ). On trouve encore l’expression «monter jusqu’au ciel étoilé » chez Hésiode22 lorsqu’il décrit l’assaut mené par les Titans contre l’Olympe. La phase finale de l’assimilation résulte de la mise en parallèle du récit de Babel et de l’histoire des Titans. Ce syncrétisme est encore plus clair chez Philon lorsqu’il écrit : «Ils voulaient entasser l’Ossa sur l’Olympe et sur l’Ossa le Pélion au feuillage agité pour rendre le ciel accessible. Olympe, Ossa, Pélion sont des noms de montagnes. C’est une tour que le législateur (Moïse) introduit à leur place, une tour que les hommes de cette époque construisaient, désireux, par démence en même temps que par folie

des grandeurs, d’atteindre le ciel23 ». Le philosophe alexandrin, en asservissant le mythe à la démonstration morale par le truchement du récit biblique, nous révèle le mécanisme qui opère le glissement du mythos au logos par lequel il entend prouver au monde grec qu’il n’y a aucune contradiction entre les sources de sa raison philosophique et celles de la sagesse biblique.

Ce dernier point est important car il montre que le syncrétisme opéré par les élites juives de la Diaspora, à partir du fonds légendaire greffé à la périphérie du texte biblique, ne se cantonne pas à une simple présentation de ce dernier destinée à des auditeurs peu familiarisés avec ses particularités mais, au-delà même de l’apologétique, a une visée philosophique et même théologique que l’on peut considérer comme une étape transitoire entre l’exégèse juive traditionnelle et l’exégèse patristique. Le but d’une œuvre syncrétiste comme les Oracles Sibyllins n’est certainement pas de tenter une fusion entre deux courants philosophiques ou théologiques ; bien au contraire il s’agit de montrer que la Genèse n’est pas une histoire imaginaire concernant uniquement un peuple mais que les récits extraordinaires, tels le déluge ou la tour de Babel, se retrouvent dans la mythologie du monde grec24. Il convient d’ailleurs de noter que le rapprochement n’est pas artificiel ; c’est bien la dynamique de Yhybris , ce double mouvement d’ascension puis de chute que décrit P. Humbert25, qui sous-tend le récit biblique autant que la Titanomachie.

L’exégèse des Pères

Sans toujours se référer explicitement à l’ensemble de ces sources, qu’ils n’identifiaient sans doute pas toutes, les commentateurs de l’Antiquité chrétienne étaient trop imprégnés du monde hellénistique et, pour certains, du judaïsme de la Diaspora au travers de Philon, pour s’interdire de les utiliser. L’exemple le plus frappant est celui d’Origène consacrant à la tour de Babel, dans son Contre Celse, des lignes évidemment inspirées de Philon. Il va s’efforcer de prouver l’antériorité de Moïse sur le mythe grec, dénonçant l’erreur de Celse prétendant que «Moïse qui a raconté l’histoire de la tour et de la confusion des langues a démarqué pour ce récit la légende des Aloades26 ». Toujours chez Origène, on retrouve une lecture allégorisante et platonicienne tributaire de Philon27. Enfin, la répartition des peuples sur la terre et la distribution des différentes langues est, pour lui comme pour le Targum, l’œuvre des anges28.

Sans trouver chez les autres Pères des indications aussi évidentes d’emprunts aux sources judéo-hellénistiques, on remarque des traces qui peuvent avoir été inspirées par leurs prédécesseurs du judaïsme intertestamentaire. Lorsque saint Irénée relève que «leur arrogance (des bâtisseurs) allait croissant par le fait que tous avaient les mêmes sentiments29 », il se situe dans la même ligne que le midrash relevant que la paix et la concorde entre les bâtisseurs aidaient à l’avancement du chantier30. De même, lorsque Théophile d’Antioche parle d’une quête de gloire autonome31 il reprend les propos de Philon et, lorsqu’il dit que Dieu abattit la tour, il est plus proche des Oracles Sibyllins que du texte biblique. De son côté, bien qu’il ne fasse nulle part mention de la Titanomachie, saint Augustin parle du géant Nebroth32, acceptant ainsi la succession des sources juives alexandrines pour lesquelles seul le gigantisme permettait d’établir le lien entre le récit de la Genèse et les mythologies grecques.

L’évêque d’ Hippone reprend également à l’exégèse juive l’idée d’une langue primitive unique, sauvegardée dans la seule descendance d’Héber (les Hébreux), et des soixante-douze langues de l’après Babel33. Ce faisant, il n’apporte rien de nouveau à l’interprétation traditionnelle de Gn 11, 1-9, mais la question de la monogenèse des langues qu’il introduit ainsi dans l’exégèse chrétienne, en partant de l’idée d’un dénominateur commun qui pourrait être trouvé, aura longtemps une influence primordiale sur la linguistique telle qu’elle a pu être comprise et pratiquée dans l’Occident chrétien.

Du mythe sumérien mettant aux prises Enlil et Enki à la question de la langue unique posée par saint Augustin, il y a plus de trois millénaires. Pourtant, nous avons vu, au travers du mythe de Babel et de ses diverses sources, l’idée survivre à tous les bouleversements pour parvenir jusqu’à cette genèse de la pensée chrétienne qui allait conditionner si fortement l’histoire de notre civilisation. Autant les auteurs que les artistes médiévaux vont puiser chez les Pères pour exposer, par l’écrit ou l’image, une vision de la tour de Babel qui doit au moins autant à -une bien surprenante réunion de sources qu’à la seule représentation que suggère le récit biblique. Syncrétisme ? Oui, mais sans aucun sens péjoratif et plutôt reprise sans cesse recommencée d’un héritage parfois inconscient mais jamais oublié.

Abbaye de Ligugé

1. SAINT AUGUSTIN, La Cité de Dieu, XVI, 4, éd. G. COMBÉS et G. MADEC, Paris, 1994 (Nouvelle Bibliothèque Augustinienne, 4/1), p. 312.

2. Cf. G. WINTER, The New Creation as Metropolis, New York, 1963 ; -J. COMBLIN, Théologie de la ville, Paris, 1968 ; -J . ELLUL, Sans feu ni lieu, Paris, 1975 ; -H. BOST, Babel, du texte au symbole, Genève, 1985.

3. Th. A. BUSINK, “L’origine et l’évolution de la ziggurat babylonienne”, Jaarbericht van het vooraziatisch-egyptisch Genotschaap, Ex oriente lux, 21, Leyde, 1970, p. 91-142.

4. HÉRODOTE, Histoires, I, 181, éd. Ph.-E. LEGRAND, Paris, 1932, p. 178.

5. Pour la description de Té.temen.an.ki sur la tablette de PEsagil, voir F. WETZEL, Hauptheiligtum, Berlin, 1938, p. 54 § 7, transen, et p. 55 § 7, trad. ; -S.N. KRAMER, “The ‘Babel of Tongues’ : A Sumerian Version”, JAOS , 88, 1968, p. 108-11 1 ; -Cf. également E.A. SPEISER, Genesis, 1964 (Anchor Bible), New York, p. 74-76.

6. On connaît également le sens cosmique des ziggurat, comme celle de Borsippa dédiée aux sept dieux célestes (planètes), l’e.ur.me.imin.an.ki (temple des sept guides du ciel et de la terre), ou encore funéraire comme celle de Suse en Elam, dédiée à Insusinak, seigneur de la mort (Cf. F. VIALAT, “Le caractère funéraire de la ziggurat en Elam”, Nouvelles Assyriologiques brèves et utilitaires, 01/1997, n° 38, p. 36-37).

7. S.N. KRAMER, «The "Babel of Tongues" : A Sumerian Version », Journal of the American Oriental Society, 88, 1968, p. 108-11 1 ; -Cf. également E. A. SPEISER, Genesis (voir n. 5), p. 74-76.

8. Ce texte de 20 lignes, dont 14 seulement sont bien préservées, appartient au récit épique Enmerkar et le seigneur d’Aratta (Cf. S.N. KRAMER, Enmerkar and the Lord ofAratta : A Sumerian Epic Tale of Iraq and Iran, Philadelphie, 1952).

9. La louange unanime à Enlil et la fureur qu’elle provoque chez Enki sont également attestées sur une copie du Ile millénaire d’une tablette sumérienne du IHe millénaire, conservée à Istanbul (Cf. S. N. KRAMER, L’histoire commence à Sumer, Paris, 1975, p. 48 et 135).

10. A. CAQUOT, “Autour de la Tour de Babel”, dans Colloque d’histoire des religions organisé par la Société Ernest-Renan, Société Française d’Histoire des Religions au Collège de France, le 3 février 1979, Orsay, 1979, p. 79-88, part. p. 80-81.

1 1 . Cf. R. DU MESNIL Du BUISSON, «Le mythe de la tour de Babel », L’Ethnographie, 1976, p. 1 17-136, en particulier p. 129-132.

12. Bien qu’il s’agisse d’une incise, le récit peut être mis en rapport avec le thème faute/punition qui apparaît dans le récit de la création (Gn 3), dans la péricope de Caïn et Abel (Gn 4) et dans l’histoire du déluge (Gn 6, 5 -7, 24) ; -Cf. B. AVITABILE, “Babel, la ville et la tour. Violence, parole et constructions langagières”, Sémiotique et Bible, 85, 1997, p. 13-14.

13. Cf. Midrash Rabba, I, Genesis, éd H. FREEDMANN, Londres, 1977.

14. La Haggada constitue l’interprétation narrative et allégorique, par opposition à la Halakha, interprétation normative.

15. H. BOST, Babel, op. cit. (voir n. 2), p. 121.

16. Talmud de Babylone, Sanh. 109a.

18. Tg. Gn (Neofiti), 11,1 ; Cf. Targum du Pentateuque, I, La Genèse, éd. R. LE DEAUT, Paris, 1978, p. 63.

19. On trouvera un excellent état de la question dans : H.L. STRACH et G. STEMBERGER, Introduction au Talmud et au Midrash, trad. M.R. HAYOUN, Paris, 1986 (Patrimoines Judaïsme).

20. Cf. V. NIKIPROWETZKI, La troisième Sibylle, Paris, 1970, p. 212.

21. H. BOST, Babel, op. cit. (voir n. 2), p. 137-140.

22. HÉSIODE, Théogonies, 617-735, éd. P. MAZON, Paris, 1928 (Guillaume Budé), p. 56.

23. PHILON d’ ALEXANDRIE, De confusione linguarum 4-5, éd. J.G. KAHN, Paris, 1963 (Œuvres de Philon d’Alexandrie 13), p. 42-45.

24. Cf. J. PÉPIN, Mythe et allégorie, Paris, 1958, p. 230.

25. P. HUMBERT, “Démesure et chute dans l’Ancien Testament”, dans Maqqél Shâqédh -Hommage à W. VISCHER, Montpellier, 1960, p. 63.

26. ORIGÈNE, Contre Celse, IV, 21, éd. M. BORRET, Paris, 1968 (Sources Chrétiennes 136), p. 232-233.

27 . «Ils veulent ensuite rassembler des matériaux et unir au ciel ce qui ne peut naturellement y être uni pour conspirer avec la matière contre ce qui est matériel» (ORIGÈNE, Contre Celse, V, 30, éd. M. BORRET Paris, 1969 (Sources Chrétiennes 147), p. 88-89).

28. ORIGÈNE, Contre Celse, V, 30, op. cit . (voir n. 27), p. 90-91.

29. IRÉNÉE de LYON, Démonstration de la prédication apostolique , éd. A. ROUSSEAU, Paris, 1995 (Sources Chrétiennes 406), p. 114-115.

30. Midrash Genèse 38, 1. Cf. H. FREEDMANN, éd., Midrash Rabba, op. cit. (voir n. 13), p. 302.

31. THÉOPHILE d’ ANTIOCHE, Trois livres à Autolycus , II, 31, éd. G. BARDY et al., Paris, 1948 (Sources Chrétiennes 20), p. 176-177.

32. SAINT. AUGUSTIN, La Cité de Dieu, XVI, 4, op. cit . (voir n. 1), p. 31 1 .

33. Ibid., XVI, 6, p. 312.

Tour de Babel

La tour de Babel est un épisode qui donne une explication sur le grand nombre de langages dans le monde.

A l'origine il n'existait qu'un seul langage sur la terre. Partis de l'orient, les hommes parvinrent au pays de Schinear (Mésopotamie) et décidèrent d'y construire une cité de briques Sous le gouvernement du roi Nemrod, ils entreprirent de bâtir une tour qui s'élèverait jusqu'au ciel afin de se faire un nom et de n'être pas dispersés sur la surface de la terre.

Dieu descendit sur terre pour voir la cité et la tour. Il comprit qu'avec une seule langue, les hommes seraient capables de réaliser tous leurs projets.

Dieu décida alors de disperser les hommes aux quatre coins de la terre et de multiplier leurs langues afin qu'ils ne se comprennent plus entre eux. C'est pourquoi la cité inachevée porte le nom de Babel.

Sources: Génèse 11, 1, 9

Quelle est l’histoire de la tour de Babel ?

La tour de Babel est une tour mentionnée dans la Bible, plus précisément dans le livre de la Genèse. C’est une histoire qui est devenue célèbre dans le monde entier et qui a inspiré de nombreux artistes, écrivains et cinéastes. Dans cet article, nous allons examiner l’histoire de la tour de Babel, sa signification et son impact sur notre culture.

L’histoire de la tour de Babel

Selon la Genèse, la tour de Babel a été construite par les descendants de Noé après le déluge. Les personnes impliquées dans la construction de la tour étaient animées par une ambition démesurée. Ils voulaient construire une tour qui atteindrait le ciel, dans le but de se faire un nom et d’acquérir une renommée mondiale.

Cependant, Dieu a vu cette entreprise comme un acte de rébellion contre lui-même. Il a décidé de confondre leur langue afin qu’ils ne puissent plus communiquer entre eux. Les constructeurs de la tour ont alors commencé à parler des langues différentes, ce qui a conduit à l’arrêt de la construction de la tour. La tour a été abandonnée et la ville a été appelée Babel, ce qui signifie confusion.

La signification de la tour de Babel

L’histoire de la tour de Babel a une signification profonde qui va au-delà de la simple histoire biblique. La tour est souvent interprétée comme une métaphore de la condition humaine. Les humains ont toujours eu l’ambition de dominer et de contrôler leur environnement. Cependant, la tour de Babel montre que cette ambition peut mener à des conséquences désastreuses.

En confondant la langue des constructeurs, Dieu a montré que la diversité culturelle est une bénédiction et que l’unité forcée peut être dangereuse. Cette histoire montre également que l’humilité est une vertu importante et que l’orgueil peut conduire à la chute.

L’impact culturel de la tour de Babel

L’histoire de la tour de Babel a eu un impact culturel considérable dans le monde entier. Elle a été interprétée de différentes manières selon les cultures et les époques. Les artistes, les écrivains et les cinéastes ont utilisé cette histoire pour transmettre différents messages.

Par exemple, dans la littérature, la tour de Babel a été utilisée pour explorer des thèmes tels que l’ambition, l’orgueil, la diversité culturelle et l’humilité. Le poème « La Tour de Babel » de Jorge Luis Borges est une interprétation de cette histoire dans laquelle il explore les limites de la connaissance humaine.

Dans l’art, la tour de Babel a été représentée de différentes manières. Les peintres de la Renaissance ont représenté la tour comme une structure massive atteignant le ciel. Le tableau « La Tour de Babel » de Pieter Bruegel l’Ancien est l’un des exemples les plus célèbres de représentation de cette histoire.

Dans le cinéma, la tour de Babel a été utilisée pour explorer des thèmes tels que la communication, la technologie et l’ambition. Par exemple, dans le film de science-fiction « Blade Runner 2049 », la ville de Los Angeles est représentée comme une tour de Babel moderne où les langues et les cultures sont mélangées.

Les interprétations de la tour de Babel

L’histoire de la tour de Babel a été interprétée de différentes manières selon les cultures et les époques. Certains y voient une critique de l’ambition humaine et de l’orgueil, tandis que d’autres y voient une dénonciation de l’uniformité culturelle.

Dans le judaïsme, la tour de Babel est considérée comme une punition pour l’orgueil humain. Dans le christianisme, la tour de Babel est considérée comme une histoire de la chute de l’humanité.

Dans l’islam, la tour de Babel est considérée comme un exemple de la méchanceté et de l’arrogance de l’humanité. Dans cette religion, la tour est considérée comme un symbole de l’arrogance humaine et de l’importance de la modestie.

Les théories scientifiques sur la tour de Babel

L’histoire de la tour de Babel est souvent considérée comme une légende biblique. Cependant, certains scientifiques ont proposé des théories qui suggèrent que la tour de Babel a pu exister.

Par exemple, des archéologues ont découvert des tours de forme similaire à celle décrite dans la Genèse. Ils ont également trouvé des inscriptions qui semblent décrire des tentatives de construction d’une tour similaire à celle de Babel.

Certains scientifiques pensent que la tour de Babel était en fait une ziggourat, une structure massive en forme de pyramide que l’on trouve souvent dans l’ancienne Mésopotamie.

La tour de Babel, un mythe qui fascine encore aujourd’hui

L’histoire de la tour de Babel est une histoire qui a traversé les siècles et les cultures. Elle a inspiré de nombreux artistes, écrivains et cinéastes. Elle a également une signification profonde qui va au-delà de la simple histoire biblique. Cette histoire nous rappelle que l’humilité est une vertu importante et que l’orgueil peut conduire à la chute. Elle nous montre également que la diversité culturelle est une bénédiction et que l’unité forcée peut être dangereuse.

Bien que l’existence réelle de la tour de Babel soit toujours controversée, cette histoire a eu un impact culturel considérable dans le monde entier. Elle a été interprétée de différentes manières selon les cultures et les époques, et a inspiré de nombreuses œuvres artistiques.

En somme, la tour de Babel est une histoire fascinante qui continue de nous intriguer et de nous inspirer, et qui nous invite à réfléchir sur la nature humaine et notre place dans le monde.

FAQ Tour de Babel

Pourquoi la tour de babel a-t-elle été construite .

La tour de Babel a été construite par les descendants de Noé après le déluge. Ils voulaient construire une tour qui atteindrait le ciel, dans le but de se faire un nom et d’acquérir une renommée mondiale.

Pourquoi Dieu a-t-il confondu leur langue ?

Dieu a vu la construction de la tour comme un acte de rébellion contre lui-même. En confondant leur langue, il a montré que la diversité culturelle est une bénédiction et que l’unité forcée peut être dangereuse.

La tour de Babel a-t-elle réellement existé ?

L’histoire de la tour de Babel est souvent considérée comme une légende biblique. Cependant, des archéologues ont découvert des tours de forme similaire à celle décrite dans la Genèse, ce qui a conduit certains scientifiques à penser que la tour de Babel a pu exister.

Les avantages à partir à Barcelone l’hiver

Faites un grand geste pour la planète en optant pour les gobelets en carton écologiques !

Comment choisir un fumigène de couleur pour votre événement ?

Comments are closed.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Privacy Overview

Revue des Lettres

Séance 4 – Culture littéraire – Cosmogonies – La tour de babel

Objectif : je découvre un mythe tiré du Livre de La Genèse (Bible)

Que signifie “Babel” ?

« babel » est le nom hébreu de babylone, capitale de la mésopotamie. a babylone se trouvait une grande ziggourat, pyramide qui symbolisait le lien entre la terre (les hommes) et le ciel (les dieux). en la gravissant, les hommes pouvaient ainsi se rapprocher des dieux. mais babel fait aussi penser au mot hébreu « babâl » qui signifie « brouiller, confondre ».

EXTRAIT DU LIVRE DE LA GENESE

Des hommes bâtisseurs.